मैसूर का साम्राज्य

विजय नगर राज्य के समय में ही 1612 ई0 में ओडियार नामक राजा ने मैसूर राज्य की स्थापना की इस मैसूर राज्य में आगे चलकर दो प्रमुख शासक हुए-हैदर अली एवं टीपू। इन्होंने अंग्रेजों के विरूद्ध संघर्ष जारी रखा। टीपू, हैदर अली दक्षिण भारत का पहला शासक था जिसे अंग्रेजों को पराजित करने में सफलता मिली। दक्षिण में मैसूर राज्य और अंग्रेजों के बीच कुल चार युद्ध हुए। इन युद्धों की एक खास विशेषता यह थी कि इसमें मराठे और हैदराबाद के निज़ाम , अंग्रेजों द्वारा बनाये गये त्रिगुट में शामिल थे।

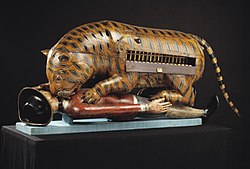

टीपू का बाघ

टीपू सुल्तान का बाघ एक १८वी शताब्दी का मशीनी कला का नमूना है, जो की मैसूर राज्य के पूर्व शासक टीपू सुल्तान की सम्पत्ती है। यह एक बाघ को बर्बरतापूर्ण तरीके से एक यूरोपीय सैनिक का वध करते हुए दर्शाता है – विशिष्ट रूप से एक ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी के देशी सिपाही को। यह वर्तमान समय में लंदन के विक्टोरिया और एल्बर्ट संग्रहालय मे प्रदर्शित है।[1]

वर्णन

टीपू का बाघ मूल रूप से मैसूर राज्य में टीपू सुल्तान के लिए 1795 के आसपास बना था। टीपू सुल्तान ने पूर्ण तरीके से बाघ को अपने राज्य-प्रतीक के रूप में प्रयोग किया था, अपने ध्वज पर, अपने सैनिकों की वर्दी पर, बाघ रूपांकनों को अपने हथियारों पर और अपने महलों की सजावट पर।[2]एक हत्थे को ऊपर-नीचे करने पर शेर में विभिन्न यंत्र काम करने लगते हैं। एक धौंकनी सैनिक के गले में लगी एक नली से हवा फेंकती है, जिससे एक रोने जैसी आवाज़ आती है। इससे ऐसा प्रतीत होता है के सिपाही दर्द से करहा रहा हो। हत्थे से धौंकनी से होते हुए एक यांत्रिक कड़ी द्वारा जुडी हुई सैनिक कि बाईं बाह उठती और गिरती है। इससे उस नली का स्वरमान बदलता है। बाघ़ के सिर में लगा एक और यंत्र दो नालियों में हवा फेंकता है जिससे बाघ़ की दाहाड़ जैसी आवाज़ निकलती है। बाघ़ के पेट में हाथीदांत का बना एक छोटा कुंजीपटल छुपा है।

इसकी कुंजिओं को दबाने पर हवा ऑर्गन पईप्स की एक श्रृंखला से बाहर निकलती है। ऑर्गन की पीतल की बनी कुंजियों के विश्लेषण से यह पता चला है के वे स्थानीय निर्माण की थीं। टीपू सुलतान की राजसभा में फ़्रांसिसी शिल्पियों एवं अभ्यंताओं की मौजूदगी के कारण कई इतिहासकारों ने ये प्रस्तावित किया है के इस मशीन के बनने में फ़्रांसिसी योगदान भी था।

यह हो सकता है कि इसकी बनावट की प्रेरणा सर हेक्टर मनरो के बेटे ह्यू मनरो की मौत से मिली हो, जिन्होंने टीपू सुल्तान को एंग्लो-मैसूर जंग में हराया था और जो २२ दिसम्बर १७९२ को सौगोर द्वीप पर एक बाघ़ के हाथों मारे गए थे।

इस मशीन पर अंग्रेजों का कब्ज़ा तब हुआ जब उन्होंने चौथी एंग्लो-मैसूर जंग में टीपू सुल्तान की राजधानी स्रीरंगपटनम पर कब्ज़ा कर उन्हें ४ मई १७९९ को मौत के घाट उतारा।

श्रीरंगपट्टण

| श्रीरंगपट्टण | |

| — city — | |

| समय मंडल: आईएसटी (यूटीसी+५:३०) | |

| देश | |

| राज्य | कर्नाटक |

| ज़िला | मांडया |

| जनसंख्या • घनत्व | 23,448 (2001 के अनुसार ) • 1,803.69/किमी2 (4,672/मील2) |

| क्षेत्रफल • ऊँचाई (AMSL) | 13 km² (5 sq mi) • 679 मीटर (2,228 फी॰) |

स्थिति

हालाँकि यह मैसूर शहर से मात्र 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, श्रीरंगपट्टण मांड्या जिले में है। इस पूरे शहर पर कावेरी नदी छाई हुई है जिससे यह एक नदी का टापू बनता है। इसके उत्तर का आधा भाग चित्र में दिखाया गया है। जहाँ मुख्य नदी टापू की पूर्वी दिशा में बह्ती है, इस नदी की पश्चिम वाहिनी पश्चिम की ओर बहती है। इस शहर को बंगलोर और मैसूर से ट्रेन से पहुँचा जा सकता है। इसके सड़क यातायात से भी जोड़ दिया गया है। यहाँ के राजमार्ग के सम्बंध में स्मार्कों को होने हानिकारक प्रभावों को कम से कम करने के प्रयास किए गए।

धार्मिक महत्व

यह शहर अपना नाम प्रसिद्ध श्री रंगानाथस्वामी मन्दिर के नाम से लेता है जो इस शहर पर छाया हुआ है। इससे श्रीरंगपट्टण दक्षिण भारत का एक प्रमुख वैष्णवतीर्थस्थल बनता। इस मन्दिर का निर्माण पश्चिमी गंग वंश ने इस क्षेत्र में नौवीं शताब्दी में किया था। इस ढाँचे को तीन सदियों के पश्चात मज़बूत और बहतर बनाया गया था। इस मन्दिर की निर्माण कला होयसल राजवंश और विजयनगर साम्राज्य की हिन्दू मंदिर स्थापत्य का मिश्रण है।

परम्पराओं के अनुसार कावेरी नदी में बने सारे टापू श्री रंगानाथस्वामी को समर्पित हैं, और प्राचीन काल में तीन सबसे बड़े टापुओं में इस देवता के मन्दिर थे। यह तीनों नगर जहाँ रंगानाथस्वामी को समर्पित तीर्थस्थल मौजूद हैं इस तरह हैं:

कावेरी नदी की मौजूदगी अपने आप में पावन और पवित्र करने वाली मानी गई है। श्रीरंगपट्टण में इसका पशिच्म वाहिनी भाग विशेष रूप पवित्र माना गया है; श्रद्धालु यहाँ पर दूर-दूर से आकर अपने स्वर्गीय परिजनों की अस्थियाँ बहाने के लिए आते हैं और इसी पानी में अपने पूर्खों का स्मरण करते हैं।

जनसांख्यिकी

भारत की जनगणना 2001 के अनुसार [1] श्रीरंगपट्टण की जनसंख्या 23,448 थी। इसमें पुरुष 51% और महिलाएँ 49% थे। श्रीरंगपट्टण की औसत साक्षरता 68% है जो साक्षरता की राष्ट्रीय दर 59.5% से अधिक है: पुरुष साक्षरता 74% है, और महिला साक्षरता 63% है। श्रीरंगपट्टण में जनसंख्या का 10% 6 वर्ष की आयु से कम है।

भूगोल

इतिहास

श्रीरंगपट्टण प्राचीन काल से एक नगरीय केन्द्र और तीर्थ स्थल है। विजयनगर साम्राज्य में यह राजप्रतिनिधित्व का के मुख्य केन्द्र बन चुका था, यहाँ से आसपास के रजवाड़ों जैसे कि मैसूर और तालकाड़ पर नज़र रखी जाती थी। जब विजयनगर साम्राज्य के पतन को भाँप लिया गया, तब मैसूर के रजवाड़ों ने स्वाधीनता की ओर क़दम बढ़ाया और श्रीरंगपट्टण को अपना पहला नशाना बनाया। वाडियार राजा ने रंगराया को परास्त किया,[2] जो श्रीरंगपट्टण में 1610 तक प्रतिनिधि-शासक थे। इसके बाद राजा ने नगर में नवरात्रि पर्व को शहर में धूम-धाम से मनाया। उस समय यह मान्यता प्रचलित थी कि दो बातों से नियंत्र प्रदर्शित होता है और मैसूर राज्य के तख्त के किसी भी दावेदार की स्वाधीनता का इशारा मिलता है:

- 10-दिन तक फैले नवरात्रि पर्व का सफल आयोजन, जो चामुण्डेश्वरी देवी को समर्पित था जो मैसूर की रक्षक मानी जाती थी;

- श्रीरंगपट्टण दुर्ग का नियंत्रण, राजधानी मैसूर के सबसे निकट किले की घेराबंदी।

श्रीरंगपट्टण मैसूर राज्य का भाग 1610 से लेकर 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद तक रहा; चूँकि दुर्ग राजधानी मैसूर से निकटतम दूरी पर थी, इसलिए उसे किसी भी प्रहार की स्थिति में बचाव के अंतिम गढ़ के रूप में देखा गया है।

हैदर और टीपू

जब टीपू ने अंततः विधि द्वारा स्थापित वाडियार महाराज से सत्ता अपने हाथ में ली और उन्हें अपना बंदी बनाते हुए अपनी "खुदादाद सलतनत" की घोषणा की, श्रीरंगपट्टण वास्तुत: इस अल्प-अवधि अस्तित्व की राजधानी बना। इस तूफ़ानी दौर में टीपू के राज्य की सीमाएँ हर दिशा में फैलने लगी थी, जिसमें दक्षिण भारत का एक बड़ा भाग सम्मिलित हो गया था। श्रीरंगपट्टण के मज़बूत राज्य की संयुक्त राजधानी के तौर पर विकसित हुआ। विभिन्न भारतीय-इस्लामी स्मार्क इस नगर में फैले हैं, जैसे कि टीपू के महलम "दरिया दौलत" और "जुमा मस्जिद", जो इस दौर से सम्बंधित हैं।

श्रीरंगपट्टण की लड़ाई, 1799

श्रीरंगपट्टण टीपू सुलतान और 50,000 लोगों के गठजोड़ वाली हैदराबाद के निज़ाम और ब्रिटिश सेनाओं के बीच युद्ध जनरल जॉर्ज हैरिस के नेतृत्व में लड़ा गया। यहचतुर्थ ऐंगलो-मैसूर युद्ध की अंतिम कड़ी थी। श्रीरंगपट्टण की लड़ाई 1799 में वास्तव में एक निर्णायक युद्ध थी और इसके ऐतिहासिक प्रभाव देखे गए।

बहरहाल टीपू सुलतान को श्रीरंगपट्टण दुर्ग में ही अपनी विश्वासपात्र के धोके के कारण मौत का शिकार होना पड़ा; वह जगह जहाँ वह वीर गति को प्राप्त किए थे, एक स्मारक बन चुका है। इतिहास में अंतिम बार श्रीरंगपट्टण मैसूर सलतनत के राजनीतिक सत्ता पलट का केन्द्र बना। विजयी सेना की संयुक्त सेना ने सेरिंगापट्टनम को बर्बाद करने और टीपू के महल को लूटने के लिए आगे बढ़ी। आम सोने और नक़द के अलावा कई बहुमूल्य कलाकृतियाँ जिनमें कुछ टीपू की ओर विशेष रूप से निर्मित थे, उसके क़ीमती कपड़े और जूते, तलवार और बारूद इंगलैंड भेजे गए।

हालाँकि इन में से अधिकाँश को ब्रिटिश राजशाही संग्रह में और विकटोरिया और ऐलबर्ट संग्रहालय में पाया जा सकता है, इन में कुछ वस्तुओं को समय-समय नीलाम भी किया गया है और अपने मूल निवासीय स्थान वापस पहुँचाया जाता गया है। टीपू सुलतान की तलवार को एक नीलाम में विजय माल्या प्राप्त किया था, जो व्यापार जगत में कर्नाटक के शराब के सौदागर रूप में प्रसिद्ध हैं।

युद्ध भूमि का अधिकांश हिस्सा ज्यों का त्यों है, जिसमें किले, पानी के द्वार, वह स्थान जहाँ टीपू का शरीर पाया गया, वह जगह जहाँ ब्रिटिश क़ैदियों को रखा जाता था और तबाह किया गया महल।

टीपू का शेर जैसाकि स्वचालित रूप में वह चलता था विकटोरिया और ऐलबर्ट संग्रहालय में इस युद्ध के पश्चात रखा गया।

दर्शनीय स्थल

यह नगर आदि प्राचीन मन्दिर श्री रंगानाथस्वामी मन्दिर के लिए प्रसिद्ध है जो कि विष्णु के अवतार माने जाते हैं। अन्य आकर्षणों मे जुमा मस्जिद और दरिया दौलत बाग़ है। श्रीरंगपट्टण के निकट रंगनटिट्ट पक्षीशाला है जिसमें विभिन्न प्रकार के पक्षी हैं।

इस नगर से 27 किलोमीटर दूर खूबसूरत शिवासनसमुद्र झरने हैं जो भारत में दूसरे स्थान पर दुनिया में सोलहवीं स्थान पर हैं।[5]

साहित्य में

- बर्नर्ड कॉर्नवेल द्वारा रचित शार्प्ज़ टाइगर[6] श्रीरंगपट्टण युद्ध का काल्पनिक विवरण है। इसके केन्द्र पूर्ण रूप से काल्पनिक चरित्र रिचर्ड शार्प और पूर्ण रूप से ऐतिहासिक आर्थर वेलेस्ले हैं, जो बाद में वेलिंगटन के ड्यूक बने।

- विल्की कॉलिंज़ द्वारा रचित दि मूनस्टोन[7] में एक प्रस्तावना शामिल है जो श्रीरंगपट्टण युद्ध संबंधित है। इसका शीर्षक "स्टॉर्मिंग ऑफ़ श्रीरंगपट्टण" (1799) है। इसके अनुसार एक ब्रिटिश अधिकारी एक पवित्र हिन्दू हीरे की चोरी करता है जो उपन्यास की कहानी के केन्द्र है।

गणेश मन्दिर

गणेश मन्दिर रंगनाथस्वामी मन्दिर के सामने स्थित है।

अन्य दार्शनिक स्थलों में गंधारेश्वर स्वामी मन्दिर है।

श्रीरंगपट्टण के अन्य प्रमुख मन्दिर

- लक्षमीनरसिम्हा स्वामी मन्दिर

- ज्योतिमहेश्वर मन्दिर

- बिद्धकोट गणेश मन्दिर

- पाँडुरंग स्वामी मन्दिर

- सत्यनारायण स्वामी मन्दिर

- अंजुनयास्वामी मन्दिर

- अय्यप्प मन्दिर

- सुब्रमनिया मन्दिर

- रंगनाथ नगर गणेश मन्दिर

सन्दर्भ

- ↑ "भारत की जनगणना २००१: २००१ की जनगणना के आँकड़े, महानगर, नगर और ग्राम सहित (अनंतिम)". भारतीय जनगणना आयोग. अभिगमन तिथि2007-09-03.

- ↑ The fall of Srirangapattana to the Wodeyar dynasty in 1614 is much celebrated in local ballad and legend, one of which concerns a curse put upon the Wodeyars by Alamelamma, the lamenting wife of the defeated Vijayanagar viceroy. In fulfillment of that curse, no ruling ruler of Mysore has ever had children; the succession has inevitably devolved upon brothers, nephews or adopted heirs, or on children born to the ruler before his accession, but never has a child been born to a ruling Maharaja.

- ↑ Exhibition at the Metropolitan Museum of Art, New York.

- ↑ "Introduction". Seringapatam 1799. Macquarie University. अभिगमन तिथि 11 जनवरी 2011.

- ↑ "Shivasamudra Falls". अभिगमन तिथि 2006-11-11.

- ↑ Sharpe's Tiger page from Cornwell's website

- ↑ Project Gutenberg page for The Moonstone

अम्बा विलास महल

महाराजा पैलेस, राजमहल मैसूर के कृष्णराजा वाडियार चतुर्थ का है। यह पैलेस बाद में बनवाया गया। इससे पहले का राजमहल चन्दन की लकड़ियों से बना था। एक दुर्घटना में इस राजमहल की बहुत क्षति हुई जिसके बाद यह दूसरा महल बनवाया गया। पुराने महल को बाद में ठीक किया गया जहाँ अब संग्रहालय है। दूसरा महल पहले से ज्यादा बड़ा और अच्छा है।

मैसूर पैलेस दविड़, पूर्वी और रोमन स्थापत्य कला का अद्भुत संगम है। नफासत से घिसे सलेटी पत्थरों से बना यह महल गुलाबी रंग के पत्थरों के गुंबदों से सजा है।

महल में एक बड़ा सा दुर्ग है जिसके गुंबद सोने के पत्तरों से सजे हैं। ये सूरज की रोशनी में खूब जगमगाते हैं। अब हम मैसूर पैलेस के गोम्बे थोट्टी - गुड़िया घर - से गुजरते हैं। यहां 19वीं और आरंभिक 20वीं सदी की गुड़ियों का संग्रह है। इसमें 84 किलो सोने से सजा लकड़ी का हौद भी है जिसे हाथियों पर राजा के बैठने के लिए लगाया जाता था। इसे एक तरह से घोड़े की पीठ पर रखी जाने वाली काठी भी माना जा सकता है।

स्थापत्य

गोम्बे थोट्टी के सामने सात तोपें रखी हुई हैं। इन्हें हर साल दशहरा के आरंभ और समापन के मौके पर दागा जाता है। महल के मध्य में पहुंचने के लिए गजद्वार से होकर गुजरना पड़ता है। वहां कल्याण मंडप अर्थात् विवाह मंडप है। उसकी छत रंगीन शीशे की बनी है और फर्श पर चमकदार पत्थर के टुकड़े लगे हैं। कहा जाता है कि फर्श पर लगे पत्थरों को इंग्लैंड से मंगाया गया था।

दूसरे महलों की तरह यहां भी राजाओं के लिए दीवान-ए-खास और आम लोगों के लिए दीवान-ए-आम है। यहां बहुत से कक्ष हैं जिनमें चित्र और राजसी हथियार रखे गए हैं। राजसी पोशाकें, आभूषण, तुन (महोगनी) की लकड़ी की बारीक नक्काशी वाले बड़े-बड़े दरवाजे और छतों में लगे झाड़-फानूस महल की शोभा में चार चांद लगाते हैं। दशहरा में 200 किलो शुद्ध सोने के बने राजसिंहासन की प्रदर्शनी लगती है। कुछ लोगों का मानना है कि यह पांडवों के जमाने का है। महल की दीवारों पर दशहरा के अवसर पर निकलने वाली झांकियों का सजीव चित्रण किया गया है।

प्रवेशद्वार से भीतर जाते ही मिट्टी के रास्ते पर दाहिनी ओर एक काउंटर है जहाँ कैमरा और सेलफोन जमा करना होता है। काउंटर के पास है सोने के कलश से सजा मन्दिर है। दूसरे छोर पर भी ऐसा ही एक मन्दिर है जो दूर धुँधला सा नज़र आता है। दोनों छोरों पर मन्दिर हैं, जो मिट्टी के रास्ते पर है और विपरीत दिशा में है महल का मुख्य भवन तथा बीच में है उद्यान।

अंदर एक विशाल कक्ष है, जिसके किनारों के गलियारों में थोड़ी-थोड़ी दूरी पर स्तम्भ है। इन स्तम्भों और छत पर बारीक सुनहरी नक्काशी है। दीवारों पर क्रम से चित्र लगे है। हर चित्र पर विवरण लिखा है। कृष्णराजा वाडियार परिवार के चित्र। राजा चतुर्थ के यज्ञोपवीत संस्कार के चित्र। विभिन्न अवसरों पर लिए गए चित्र। राजतिलक के चित्र। सेना के चित्र। राजा द्वारा जनता की फ़रियाद सुनते चित्र। एक चित्र पर हमने देखा प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा का नाम लिखा था। लगभग सभी चित्र रवि वर्मा ने ही तैयार किए।

कक्ष के बीचों-बीच छत नहीं है और ऊपर तक गुंबद है जो रंग-बिरंगे काँचों से बना है। इन रंग-बिरंगे काँचों का चुनाव सूरज और चाँद की रोशनी को महल में ठीक से पहुँचाने के लिए किया गया था। निचले विशाल कक्ष देखने से पहले तल तक सीढियाँ इतनी चौड़ी कि एक साथ बहुत से लोग चढ सकें। पहला तल पूजा का स्थान लगा। यहाँ सभी देवी-देवताओं के चित्र लगे थे। साथ ही महाराजा और महारानी द्वारा यज्ञ और पूजा किए जाने के चित्र लगे थे। बीच का गुंबद यहाँ तक है।

दूसरे तल पर दरबार हाँल है। बीच के बड़े से भाग को चारों ओर से कई सुनहरे स्तम्भ घेरे हैं इस घेरे से बाहर बाएँ और दाएँ गोलाकार स्थान है। शायद एक ओर महारानी और दरबार की अन्य महिलाएँ बैठा करतीं थी और दूसरी ओर से शायद जनता की फ़रियाद सुनी जाती थी क्योंकि यहाँ से बाहरी मैदान नज़र आ रहा था और बाहर जाने के लिए दोनों ओर से सीढियाँ भी है जहाँ अब बाड़ लगा दी गई है। इसी तल पर पिछले भाग में एक छोटे से कक्ष में सोने के तीन सिंहासन है - महाराजा, महारानी और युवराज केलिए।

सजावट

हफ्ते के अंतिम दिनों में, छुट्टियों में और खास तौर पर दशहरा में महल को रोशनी से इस तरह सजाया जाता है, आंखें भले ही चौंधिया जाएं लेकिन नजरें उनसे हटना नहीं चाहतीं। बिजली के 97,000 बल्ब महल को ऐसे जगमगा देते हैं जैसे अंधेरी रात में तारे आसमान को सजा देते हैं।

No comments:

Post a Comment