केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान

| केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान | |

|---|---|

आईयूसीएन श्रेणी द्वितीय (II) (राष्ट्रीय उद्यान)

| |

केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान

|

| अवस्थिति | राजस्थान, भारत |

|---|---|

| निकटतम शहर | भरतपुर, आगरा, अलवर |

| क्षेत्रफल | 28.73 km² |

| स्थापित | 1982 |

| केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान | |

|---|---|

| विश्व धरोहर सूची में अंकित नाम | |

| देश | |

| प्रकार | प्राकृतिक |

| मानदंड | x |

| सन्दर्भ | 340 |

| युनेस्को क्षेत्र | एशिया-प्रशांत |

| शिलालेखित इतिहास | |

| शिलालेख | 1985 (नवम सत्र) |

केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान भारत के राजस्थान में स्थित एक विख्यात पक्षी अभयारण्य है। इसको पहले भरतपुर पक्षी विहार के नाम से जाना जाता था। इसमें हजारों की संख्या में दुर्लभ और विलुप्त जाति के पक्षी पाए जाते हैं, जैसे साईबेरिया से आये सारस, जो यहाँ सर्दियों के मौसम में आते हैं। यहाँ २३० प्रजाति के पक्षियों ने भारत के राष्ट्रीय उद्यान में अपना घर बनाया है। अब यह एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल और केन्द्र बन गया है, जहाँ पर बहुतायत में पक्षीविज्ञानी शीत ऋतु में आते हैं। इसको १९७१ में संरक्षित पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था और बाद में १९८५ में इसे 'विश्व धरोहर' भी घोषित किया गया है।

केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान भारत के राजस्थान में स्थित एक विख्यात पक्षी अभयारण्य है। इसको पहले भरतपुर पक्षी विहार के नाम से जाना जाता था। इसमें हजारों की संख्या में दुर्लभ और विलुप्त जाति के पक्षी पाए जाते हैं, जैसे साईबेरिया से आये सारस, जो यहाँ सर्दियों के मौसम में आते हैं। यहाँ २३० प्रजाति के पक्षियों ने भारत के राष्ट्रीय उद्यान में अपना घर बनाया है। अब यह एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल और केन्द्र बन गया है, जहाँ पर बहुतायत में पक्षीविज्ञानी शीत ऋतु में आते हैं। इसको १९७१ में संरक्षित पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था और बाद में १९८५ में इसे 'विश्व धरोहर' भी घोषित किया गया है।

इतिहास

इस पक्षीविहार का निर्माण २५० वर्ष पहले किया गया था और इसका नाम केवलादेव (शिव) मंदिर के नाम पर रखा गया था। यह मंदिर इसी पक्षी विहार में स्थित है। यहाँ प्राकृतिक ढ़लान होने के कारण, अक्सर बाढ़ का सामना करना पड़ता था। भरतपुर के शासक महाराज सूरजमल (१७२६ से १७६३) ने यहाँ अजान बाँध का निर्माण करवाया, यह बाँध दो नदियों गँभीर और बाणगंगा के संगम पर बनाया गया था।

यह उद्यान भरतपुर के महाराजाओं की पसंदीदा शिकारगाह था, जिसकी परम्परा १८५० से भी पहले से थी। यहाँ पर ब्रिटिश वायसराय के सम्मान में पक्षियों के सालाना शिकार का आयोजन होता था। १९३८ में करीब ४,२७३ पक्षियों का शिकार सिर्फ एक ही दिन में किया गया मेलोर्ड एवं टील जैसे पक्षी बहुतायत में मारे गये। उस समय के भारत के गवर्नर जनरललिनलिथ्गो थे, जिनने अपने सहयोगी विक्टर होप के साथ इन्हें अपना शिकार बनाया।

भारत की स्वतंत्रता के बाद भी १९७२ तक भरतपुर के पूर्व राजा को उनके क्षेत्र में शिकार करने की अनुमति थी, लेकिन १९८२ से उद्यान में चारा लेने पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया गया जो यहाँ के किसानों, गुर्जर समुदाय और सरकार के बीच हिंसक लड़ाई का कारण बना।

जंतु समूह

यह पक्षीशाला शीत ऋतु में दुर्लभ जाति के पक्षियों का 'दूसरा घर' बन जाती है। साईबेरियाई सारस, घोमरा, उत्तरी शाह चकवा, जलपक्षी, लालसर बत्तख आदि जैसे विलुप्तप्राय जाति के अनेकानेक पक्षी यहाँ अपना बसेरा करते हैं

सारस (पक्षी)

| सारस पक्षी | |

|---|---|

| |

| यह पक्षी अधिकतर जोड़ों में ही देखा जाता है। | |

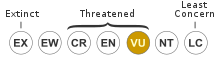

| संरक्षण स्थिति | |

| वैज्ञानिक वर्गीकरण | |

| जगत: | Animalia |

| संघ: | Chordata |

| वर्ग: | Aves |

| गण: | Gruiformes |

| कुल: | Gruidae |

| वंश: | Grus |

| जाति: | जी. एन्टीगोन |

| द्विपद नाम | |

| ग्रस एंटीगोन (लीनियस, 1758) | |

सारस विश्व का सबसे विशाल उड़ने वाला पक्षी है। इस पक्षी को क्रौंच के नाम से भी जानते हैं। पूरे विश्व में भारतवर्ष में इस पक्षी की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है। सबसे बड़ा पक्षी होने के अतिरिक्त इस पक्षी की कुछ अन्य विशेषताएं इसे विशेष महत्व देती हैं। उत्तर प्रदेश के इस राजकीय पक्षी को मुख्यतः गंगा के मैदानी भागों और भारत के उत्तरी और उत्तर पूर्वी और इसी प्रकार के समान जलवायु वाले अन्य भागों में देखा जा सकता है। भारत में पाये जाने वाला सारस पक्षी यहां के स्थाई प्रवासी होते हैं और एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहना पसंद करते हैं।

सारस पक्षी का अपना विशिष्ट सांस्कृतिक महत्व भी है। विश्व के प्रथम ग्रंथ रामायण की प्रथम कविता का श्रेय सारस पक्षी को जाता है। रामायण का आरंभ एक प्रणयरत सारस-युगल के वर्णन से होता है। प्रातःकाल की बेला में महर्षि वाल्मीकि इसके द्रष्टा हैं तभी एक आखेटक द्वारा इस जोड़े में से एक की हत्या कर दी जाती है। जोड़े का दूसरा पक्षी इसके वियोग में प्राण दे देता है। ऋषि उस आखेटक को श्राप देते हैं।

सारस पक्षी का अपना विशिष्ट सांस्कृतिक महत्व भी है। विश्व के प्रथम ग्रंथ रामायण की प्रथम कविता का श्रेय सारस पक्षी को जाता है। रामायण का आरंभ एक प्रणयरत सारस-युगल के वर्णन से होता है। प्रातःकाल की बेला में महर्षि वाल्मीकि इसके द्रष्टा हैं तभी एक आखेटक द्वारा इस जोड़े में से एक की हत्या कर दी जाती है। जोड़े का दूसरा पक्षी इसके वियोग में प्राण दे देता है। ऋषि उस आखेटक को श्राप देते हैं।

- मा निषाद प्रतिष्ठांत्वमगमः शाश्वतीः समाः।

- यत् क्रौंचमिथुनादेकं वधीः काममोहितम्।।

अर्थात्, हे निषाद! तुझे निरंतर कभी शांति न मिले। तूने इस क्रौंच के जोड़े में से एक की जो काम से मोहित हो रहा था, बिना किसी अपराध के हत्या कर डाली।

वर्गीकरण एवं सामान्य विवरण

लाइनस के द्विपद नाम वर्गीकरण में इसे ग्रस एंटीगोन (Grus antigone) कहते हैं। वर्ग गुइफॉर्मस् (Guiformes) का यह सदस्य श्वेताभ-सलेटी रंग के परों से ढका होता है। कलगी पर की त्वचा चिकनी हरीतिमा लिए हुए होती है। ऊपरी गर्दन और सिर के हिस्सों पर गहरे लाल रंग की थोड़ी खुरदरी त्वचा होती है। कानों के स्थान पर सलेटी रंग के पर होते हैं। इनका औसत भार ७.३ किलो ग्राम तक होता है। इनकी लंबाई १७६ सेमी. (५.६-६ फीट) तक हो सकती है। इनके पंखो का फैलाव २५० सेमी. (~८.५ फीट) तक होता है। अपने इस विराट व्यक्तित्व के कारण इसको धरती के सबसे बड़े उड़ने वाले पक्षी की संज्ञा दी गई है। नर और मादा में ऐसा कोई विभेदी चिह्न दृष्टिगोचर नहीं होता लेकिन जोड़े में मादा को इसके अपेक्षाकृत छोटे शरीर के कारण आसानी से पहचाना जा सकता है।

वितरण और आवास

पूरे विश्व में इसकी कुल आठ जातियां पाई जाती हैं। इनमें से चार भारत में पाई जाती हैं। पांचवी साइबेरियन क्रेन भारत में से सन् २००२ में ही विलुप्त हो गई। भारत में सारस पक्षियों की कुल संख्या लगभग ८००० से १०००० तक है। इनका वितरण भारत के उत्तरी, उत्तर-पूर्वी, उत्तर-पश्चिमी एवं पश्चिमी मैदानो में और नेपाल के कुछ तराई इलाको में है। विशेषतः गंगीय प्रदेशों के मैदानी भाग इनके प्रिय आवासीय क्षेत्र होते हैं। भारत में पाए जाने वाले सारस प्रवासी नहीं होते हैं और मुख्यतः स्थाई रूप से एक ही भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं। इनके मुख्य निवास स्थान दलदली भूमि, बाढ़ वाले स्थान, तालाब, झील, परती जमीन और मुख्यतः धान के खेत इत्यादि हैं। ये मुख्यतः २ से ५ तक की संख्या में रहते हैं। अपने घोसले छिछले पानी के आस-पास में जहां हरे-भरे पौधों (मुख्यतः झाड़ियां और घास) की बहुतायत होती है वहीं बनाना पसंद करते हैं। ये मुख्यतः शाकाहारी होते हैं और कंदो, बीजों और अनाज के दानों को ग्रहण करते हैं। कभी कभी ये कुछ छोटे अकशेरुकी जीवों को भी खाते हैं।

प्रजनन

नर और मादा युगल एक दूसरे के प्रति पूर्णतः समर्पित होते हैं। एक बार जोड़ा बनाने के बाद ये जीवन भर साथ रहते हैं। अगर किसी दुर्घटना में किसी एक साथी की मृत्यु हो जाए तो दूसरा अकेले ही रहता है। मुख्यतः वर्षा ऋतु इनका प्रजनन काल है। इनके प्रणय का आरंभ नृत्य से होता है। नृत्य के आरंभ से पहले ये पक्षी अपनी चोंच को आसमानकी ओर कर के विशेष तीव्र ध्वनियां निकालते हैं। इस प्रणय ध्वनि का आरंभ मादा करती है और नर की प्रत्येक अपेक्षाकृत लंबी ध्वनि के उत्तर में दो बार छोटी ध्वनियां निकालती है। ध्वनि के समय नर अपनी चोंच और गर्दन को आसमान की तरफ सीधा रखता है और पंखो को फैलाता है। मादा केवल गर्दन और चोंच को सीधा रखती है और ध्वनि निकालती है। इनका प्रणय नृत्य आकर्षक होता है। ये इसे विभिन्न तरह से पंखो को फड़फड़ा के, अपने स्थान पर कूद के और थोड़ी दूरी तक गोलाई में दौड़ कर और छोटे घास एवं लकड़ियों को उछाल कर पूरा करते हैं। मादा एक बार में दो से तीन अंडे देती है। इन अंडो को नर और मादा बारी-बारी से सेते हैं। नर सारस मुख्यतः सुरक्षा की भूमिका अदा करता है। लगभग एक महीने के पश्चात उसमें से बच्चे बाहर आते हैं। बच्चों के बाहर आने के बाद माता-पिता ४-५ सप्ताह तक उनका पोषण नन्हे कोमल जड़ों, कीटों, सूँडियों और अनाज के दानो इत्यादि से करते हैं। इतने समय के बाद बच्चे अपने माता-पिता के जैसे अपना आहार स्वयं प्राप्त करना सीख लेते हैं। बच्चे लगभग दो महीनों में अपनी प्रथम उड़ान भरने के योग्य हो जाते हैं। नन्हे सारस का शरीर बहुत हल्की लालिमायुक्त भूरे मुलायम रोंएदार परों से ढ़का होता है। जो लगभग एक वर्ष में श्वेताभ हो जाते हैं। सारस पक्षी का संपूर्ण जीवन काल १८ वर्षों तक हो सकता है। नर और मादा सारस में कोई विभेदी चिह्न दृष्टिगोचर नहीं होता लेकिन जब नर और मादा साथ साथ होते हैं तो मादा को इसके थोड़े से छोटे आकार के कारण आसानी से पहचाना जा सकता है।

सारस पक्षी की सामाजिक स्थिति

इस पक्षी को प्रेम और समर्पण का प्रतीक मानते हैं। यह पक्षी अपने जीवन काल में मात्र एक बार जोड़ा बनाता है और जोड़ा बनाने के बाद सारस युगल पूरे जीवन भर साथ रहते हैं। यदि किसी कारण से एक साथी की मृत्यु हो जाती है तो दूसरा बहुत सुस्त होकर खाना पीना बंद कर देता है जिससे प्रायः उसकी भी मृत्यु हो जाती है। अपनी इस विशेषता के कारण इसे एक अच्छी सामाजिक स्थिति प्राप्त है। भारत के कुछ भागों में नवविवाहित युगल के लिए सारस युगल का दर्शन करना अनिवार्य होता है। यहां यह उल्लेखनीय है कि बाल्मीकी ने रामायण लिखने का आरंभ सारस पक्षी के वर्णन से ही किया था। प्रणयरत सारस पक्षी युगल में से एक की शिकारी द्वारा तीर से हत्या कर दी जाती है तो दूसरा अपने साथी के वियोग में वहीं तड़प कर प्राण त्याग देता है। इस घटना से द्रवित होकर महर्षि उस शिकारी को श्राप देते हैं और वही पंक्तियां रामायण के प्रथम श्लोक के रूप में लिपिबद्ध होती हैं। सारस युगल को पवित्र और सौभाग्यदायक पक्षी के रूप में मान्यता मिली हुई है और इस पक्षी का वर्णन लोककथाओं और लोक गीतों में मिलता रहता है।

संरक्षण स्थिति

भारत में सारस पक्षियों की कुल संख्या लगभग ८,००० से १०,००० तक है। वर्तमान काल में इस पक्षी के साथ दुखद् बात जुड़ी हुई है। वैश्विक स्तर पर इसकी संख्या में हो रही कमी को देखते हुए IUCN (International Union for Conservation of Nature) द्वारा इसे संकटग्रस्त प्रजाति घोषित किया गया है[1] और इसकी वर्तमान संरंक्षण स्थिति को (VUA2cde + 3cde) द्वारा निरूपित किया गया है। इसका अर्थ यह है कि वैश्विक स्तर पर इस पक्षी की संख्या में तेजी से कमी आ रही है और अगर इसकी सुरक्षा के समुचित उपाय नहीं किये गए तो यह प्रजाति विलुप्त हो सकती है। यहां यह उल्लेखनीय है कि मलेशिया, फिलीपिन्स और थाइलैंड में सारस पक्षी की यह जाति पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी है। भारत वर्ष में भी कथित रूप से विकसित स्थानों में से अधिकांश स्थानों पर सारस पक्षी विलुप्तप्राय हो चुके हैं।[2]

इसकी घटती संख्या के अनेक कारण हैं। खेती की कम होती भूमि, सिमटते जंगल, कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग और मानवों की बढ़ती आबादी इसके मुख्य कारण हैं। तेजी से बदलता पर्यावरण और बढ़ता प्रदूषण भी इसके लिए उत्तरदाई है। इसके अतिरिक्त बिजली की अति उच्च धारा वाले तारों से भी इनको बहुत बड़ा खतरा है। ये बिजली के खंबे सामान्यतः आबादी से थोड़ी दूरी पर स्थापित किए जाते हैं और इन जगहों पर सारस के आने की पूर्ण संभावनाएं होती हैं। इसके अतिरिक्त इनके शिकार एवं अंडो तथा चूजों की तस्करी के भी प्रमाण मिले हैं। आकार में बड़ा होने के नाते इसे बाकी शिकारी पक्षियों (जैसे कौवे और चील आदि) से कोई खतरा नहीं है। जंगली बिल्लियां और लोमड़ियां कभी-कभी इनके बच्चों को उठा ले जाती हैं। लेकिन ऐसा तभी होता है जब ये अपने घोसलों से दूर होते हैं। लेकिन ये जंगली कुत्तों के झुंड से अपने आपको असहाय पाते हैं। यह देखा गया है कि सारस उन्ही जगहों पर अधिक पाए जाते हैं जहां पर थोड़ा कम विकास हुआ है। शहरीकरण और औद्योगीकरण से दूर के स्थानों पर ये ज्यादा फलते-फूलते हैं। विशेष तौर पर जहां रासायनिक खादों और मशीनीकरण का प्रकोप कम है। आज-कल के कथित रूप से विकसित स्थानों पर इनकी संख्या में आश्चर्यजनक रूप से गिरावट आई है। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार और गुजरात की कुछ जनजातियां इनका शिकार करती हैं। इन स्थानों पर भी ये विलुप्तप्राय हैं। संक्षेप में कहा जाए तो मानव की बढती हुई लिप्सा इस स्थिति के लिए जिम्मेदार है। सारस पक्षियों की घटती हुई संख्या इस बात का द्योतक है कि अब खतरे का समय आ चुका है और हमारे पर्यावरण और समाज में बड़े स्तर पर बदलाव की आवश्यकता है।

इसकी घटती संख्या के अनेक कारण हैं। खेती की कम होती भूमि, सिमटते जंगल, कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग और मानवों की बढ़ती आबादी इसके मुख्य कारण हैं। तेजी से बदलता पर्यावरण और बढ़ता प्रदूषण भी इसके लिए उत्तरदाई है। इसके अतिरिक्त बिजली की अति उच्च धारा वाले तारों से भी इनको बहुत बड़ा खतरा है। ये बिजली के खंबे सामान्यतः आबादी से थोड़ी दूरी पर स्थापित किए जाते हैं और इन जगहों पर सारस के आने की पूर्ण संभावनाएं होती हैं। इसके अतिरिक्त इनके शिकार एवं अंडो तथा चूजों की तस्करी के भी प्रमाण मिले हैं। आकार में बड़ा होने के नाते इसे बाकी शिकारी पक्षियों (जैसे कौवे और चील आदि) से कोई खतरा नहीं है। जंगली बिल्लियां और लोमड़ियां कभी-कभी इनके बच्चों को उठा ले जाती हैं। लेकिन ऐसा तभी होता है जब ये अपने घोसलों से दूर होते हैं। लेकिन ये जंगली कुत्तों के झुंड से अपने आपको असहाय पाते हैं। यह देखा गया है कि सारस उन्ही जगहों पर अधिक पाए जाते हैं जहां पर थोड़ा कम विकास हुआ है। शहरीकरण और औद्योगीकरण से दूर के स्थानों पर ये ज्यादा फलते-फूलते हैं। विशेष तौर पर जहां रासायनिक खादों और मशीनीकरण का प्रकोप कम है। आज-कल के कथित रूप से विकसित स्थानों पर इनकी संख्या में आश्चर्यजनक रूप से गिरावट आई है। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार और गुजरात की कुछ जनजातियां इनका शिकार करती हैं। इन स्थानों पर भी ये विलुप्तप्राय हैं। संक्षेप में कहा जाए तो मानव की बढती हुई लिप्सा इस स्थिति के लिए जिम्मेदार है। सारस पक्षियों की घटती हुई संख्या इस बात का द्योतक है कि अब खतरे का समय आ चुका है और हमारे पर्यावरण और समाज में बड़े स्तर पर बदलाव की आवश्यकता है।

खतरा

सन २००४ के आखिर में वसुंधरा राजे की सरकार ने किसानों की ज़बरदस्ती के सामने घुटने टेक दिये और पक्षीशाला के लिए भेजे जाने वाले पानी को रोक दिया गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि उद्यान के लिए पानी की आपूर्ति घट कर ५४०,०००,००० से १८,०००,००० घनफुट (15,000,000 to 510,000 मी³). रह गई। यह कदम यहाँ के पर्यावरण के लिए बहुत ही भयावह साबित हुआ। यहाँ की दलदली धरती सूखी एवं बेकार हो गई, ज्यादातर पक्षी उड़ कर दूसरी जगहों पर प्रजनन के लिए चले गए। बहुत सी पक्षी प्रजातियां नई दिल्ली से करीब ९० कि॰मी॰ की दूरी पर गंगा नदी पर स्थित उत्तर प्रदेश के गढ़मुक्तेश्वर तक चली गयीं। पक्षियों के शिकार को पर्यावरण विशेषज्ञों ने निन्दनीय करार देते हुए इसके विरोध में उन्होंने न्यायालय में एक जनहित याचिका दाखिल की

सन २००४ के आखिर में वसुंधरा राजे की सरकार ने किसानों की ज़बरदस्ती के सामने घुटने टेक दिये और पक्षीशाला के लिए भेजे जाने वाले पानी को रोक दिया गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि उद्यान के लिए पानी की आपूर्ति घट कर ५४०,०००,००० से १८,०००,००० घनफुट (15,000,000 to 510,000 मी³). रह गई। यह कदम यहाँ के पर्यावरण के लिए बहुत ही भयावह साबित हुआ। यहाँ की दलदली धरती सूखी एवं बेकार हो गई, ज्यादातर पक्षी उड़ कर दूसरी जगहों पर प्रजनन के लिए चले गए। बहुत सी पक्षी प्रजातियां नई दिल्ली से करीब ९० कि॰मी॰ की दूरी पर गंगा नदी पर स्थित उत्तर प्रदेश के गढ़मुक्तेश्वरतक चली गयीं। पक्षियों के शिकार को पर्यावरण विशेषज्ञों ने निन्दनीय करार देते हुए इसके विरोध में उन्होंने न्यायालय में एक जनहित याचिका दाखिल की है l

चकवा

| swati nagarचकवा Ruddy shelduck | |

|---|---|

| |

| संरक्षण स्थिति | |

| वैज्ञानिक वर्गीकरण | |

| जगत: | Animalia |

| संघ: | Chordata |

| वर्ग: | Aves |

| गण: | Anseriformes |

| कुल: | Anatidae |

| उपकुल: | Tadorninae |

| वंश: | Tadorna |

| जाति: | T. ferruginea |

| द्विपद नाम | |

| Tadorna ferruginea (Pallas, 1764) | |

| पर्यायवाची | |

Casarca ferruginea

Anas ferruginea Casarca rutila | |

चकवा या चक्रवाक (Ruddy Sheldrake) एक सुनहरे रंग का पक्षी है। यह साहित्य का चिरपरिचित पक्षी है, जैसे बुलबुल उर्दू साहित्य का। इसके कोक, कोकनद आदि अनेक नाम हैं, लेकिन गाँवों में ये 'चकवा-चकई' के नाम से प्रसिद्ध है। यह पक्षी (Aves) वर्ग के हंस (Antidae) कुल का, मझोले कद का प्राणी है, जो प्रति वर्ष जाड़ों के प्रारंभ में हमारे देश में उत्तर की ओर से आकर जाड़ा समाप्त होते होते फिर उसी ओर लौट जाता है।

चक्रवाक (Casarca rufila) का रंग गाढ़ा नारंगी या हलका कत्थई होता है, लेकिन इसकी गरदन ओर सिर बदामी होता है। गरदन के चारों ओर एक काला कंठा रहता हैं, लेकिन मादा इस कंठे से रहित होती है। डैने और पर के कुछ पंख काले और सफेद रहते हैं और डैने का चित्ता (Speculum) हरा होता है।

चक्रवाक की एक प्रसिद्ध जाति शाह चकवा (Sheldrake, Tadorna tadorna) कहलाती है। यह काले और सफेद रंग का बहुत ही सुंदर चितकबरा पक्षी है, जिसका कद और आदतें चक्रवाक जैसी ही होती हैं।

चक्रवाक दो फुट लंबा पक्षी है, जिसके नर ओर मादा करीब करीब एक जैसे ही होते हैं। मादा नर से कुछ छोटी होती है और उसका रंग भी नर से कुछ हलका रहता है।

चक्रवाक सारे दक्षिणी पूर्वी यूरोप, मध्यएशिया और उत्तरी अफ्रीका के प्रदेशों में फैले हुए हैं, जहाँ ये झीलों, बड़ी नदियों तथा समुद्री किनारों पर अपना अधिक समय बिताते हैं। ये बहुत ढीठ पक्षी हैं। इनकी कर्कश बोली आबादी के निकटवर्ती जलाशयों में सुनाई पड़ती रहती है। हमारे कवियों ने इसी कारण शायद इनके बारे में यह कल्पना की है कि रात में नर पक्षी मादा से विलग हो जाता है और उसका मिलन सूर्योदय के पूर्व नहीं होता, लेकिन केवल साहित्यिक मान्यता के अतिरिक्त इसमें कोई तथ्य नहीं है।

चक्रवाक जोड़े में रहते हैं, लेकिन कभी कभी सैकड़ों का झुंड बना लेते हैं। ये अंडा देने के लिये घोंसला नहीं बनाते। इनकी मादा पहाड़ के सूराखों में अथवा जमीन पर ही थोड़ा घास फूस रखकर अपने अंडे देती है। इनका मुख्य भोजन घास पात, सेवर तथा अन्न के दाने आदि हैं, लेकिन छोटी छोटी मछलियाँ और घोंघे, कटुए आदि भी ये खा लेते हैं। इनका मांस साधारण तथा बिसैधा होता है। (सु.सिं.)

चक्रवाक (साहित्य)

नामकरण उसके बोलने के ढंग पर हुआ है। चकवा इसका अपभ्रंश हिंदी शब्द है। इस पक्षी का प्राचीनतम उल्लेख अश्वमेघ के अंतर्गत बलिजीवों की सूची में ऋग्वेद (2.39,3) तथा यजुर्वेद में हुआ है। इसके संबंध में प्रचलित किंवदंती, जो कविसमय के रूप में प्रसिद्ध होकर भारतीय प्राचीन और अर्वाचीन काव्यों में प्रयुक्त हुई है तथा जिसका इस अर्थ में सबसे पुराना प्रयोग अथर्ववेद (4.2.64) में दंपति की परस्पर निष्ठा और प्रेम जैसी चारित्रिक विशेषता के संदर्भ में हुआ है, यह है कि इसके जोड़े दिन में तो प्रेमपूर्वक साथ साथ विचरते हें किंतु सूर्यास्त के बाद बिछुड़ जाते हैं ओर रात भर अलग रहते हैं। अत्यंत प्राचीन काल से कवियों की संयोग तथा वियोगसंबंधी कोमल व्यंजनाएँ इस प्रसिद्धि से संबद्ध हैं। यह पक्षी मिलन की असमर्थता के प्रतीक रूप में अनेक उक्तियों का विषय रहा है। अंधविश्वास, किंवदंती और काल्पनिक मान्यता से युक्त इस पक्षी की तथाकतित उपर्युक्त विशेषता ने इसे कविसमय तथा रूढ़ उपमान के रूप में प्रसिद्ध कर दिया है।

मैंडारिन बत्तख

| मैंडारिन बत्तख Mandarin duck | |

|---|---|

| |

| मैंडारिन बत्तख के एक ठो जोड़ा, यूके में | |

| बैज्ञानिक वर्गीकरण | |

| किंगडम: | Animalia |

| फाइलम: | Chordata |

| क्लास: | Aves |

| ऑर्डर (Order): | Anseriformes |

| परिवार: | Anatidae |

| जाति (Genus): | Aix |

| प्रजाति: | A. galericulata |

| दूपद नाँव | |

| Aix galericulata (लिंनायस, 1758) | |

बिबरन

वयस्क नर एक ठो आसानी से पहिचानल जा सके वाली चिरई होले। एकर ठोर लाल रंग के आ आँख के ऊपर बड़ा सुफेद चनरमा के नियर धब्बा, ललछाहूँ चेहरा आ लटकल बार होलें। छाती पर दो गो सुफेद लम्बा धारी आ पीठ पर दू गो संतरहवा रंग के पट्टी होला। मादा के रंग चटक ना होला बलुक माटी के रंग के होला आ छाती के हिस्सा पीयराहूँ आ ठोर के नोक पीयर होले।[3]

दुन्नों के कलँगी होला बाकिर नर के कलँगी ढेर स्पष्ट होला।

म्यूटेशन

मैंडारिन बत्तख के बंधक बना के रखले के कारण कई तरह के म्यूटेशन भइल बा। सभसे ढेर पावल जाए वाला केस सुफेद मैंडारिन बत्तख बाटे।

कोरियाई संस्कृति

कोरिया के लोग खातिर, मैंडारिन बत्तख शान्ति, स्पष्टता, आ पर्याप्त संतान के चीन्हा होला। चीनी लोग के नियर उहो लोग माने ला कि बत्तख सभ जीवन खातिर मिलन करे लीं। एही कारण से एह चिरई के शादी बियाह में महत्व दिहल जाला आ कई बेर ई चिरई सभ के जोड़ा बियाह में उपहार के रूप में भी दिहल जालिन।[9]

गैलरी

| मैंडारिन बत्तख के बिबिध तस्वीर | |||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

No comments:

Post a Comment