पुष्यभूति राजवंश

पुष्यभूति राजवंश६ठी शताब्दी–७वीं शताब्दी

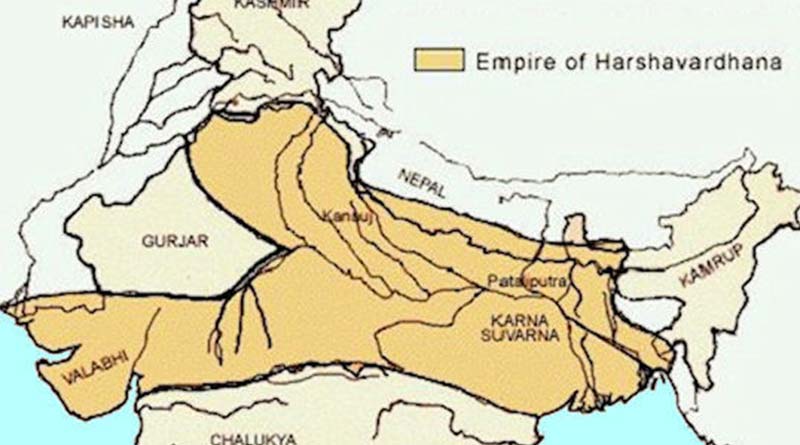

पुष्यभूति राजवंश या वर्धन राजवंश ने भारत के उत्तरी भाग में ६ठी तथा ७वीं शताब्दी में शासन किया। इस वंश का सबसे प्रतापी तथा अन्तिम राजा हर्षवर्धन हुआ जिसके शासन काल में यह वंश अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँचा। भारत का अधिकांश उत्तरी तथा पश्चिमोत्तर भाग इस समय हर्ष के साम्राज्य के अन्तर्गत था। यह साम्राज्य पूर्व में कामरूप (वर्तमान में असम) से दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैला हुआ था। इसकी राजधानी कन्नौज थी। इस वंश का शासन ६४७ई तक रहा।[1]

सन्दर्भ

- ↑ International Dictionary of Historic Places: Asia and Oceania by Trudy Ring, Robert M. Salkin, Sharon La Boda p.507

हर्षवर्धन

हर्षवर्धन (590-647 ई.) प्राचीन भारत में एक राजा था जिसने उत्तरी भारत में अपना एक सुदृढ़ साम्राज्य स्थापित किया था। वह हिंदू सम्राट् था जिसने पंजाबछोड़कर शेष समस्त उत्तरी भारत पर राज्य किया। शशांक की मृत्यु के उपरांत वह बंगाल को भी जीतने में समर्थ हुआ। हर्षवर्धन के शासनकाल का इतिहास मगध से प्राप्त दो ताम्रपत्रों, राजतरंगिणी, चीनी यात्री युवान् च्वांग के विवरण और हर्ष एवं बाणभट्टरचित संस्कृत काव्य ग्रंथों में प्राप्त है। शासनकाल ६०६ से ६४७ ई.। वंश - थानेश्वर का पुष्यभूति वंश (संस्थापक पुष्यभूति) (वर्धन राजवंश)।

उसके पिता का नाम 'प्रभाकरवर्धन' था। राजवर्धन उसका बड़ा भाई और राज्यश्री उसकी बड़ी बहन थी। ६०५ ई. में प्रभाकरवर्धन की मृत्यु के पश्चात् राजवर्धन राजा हुआ पर मालव नरेश देवगुप्त और गौड़ नरेश शंशांक की दुरभिसंधि वश मारा गया। हर्षवर्धन 606 में गद्दी पर बैठा। हर्षवर्धन ने बहन राज्यश्री का विंध्याटवी से उद्धार किया, थानेश्वर और कन्नौज राज्यों का एकीकरण किया। देवगुप्त से मालवा छीन लिया। शंशाक को गौड़ भगा दिया। दक्षिण पर अभियान किया पर आंध्रपुलकैशिन द्वितीय द्वारा रोक दिया गया।

उसने साम्राज्य को सुंदर शासन दिया। धर्मों के विषय में उदार नीति बरती। विदेशी यात्रियों का सम्मान किया। चीनी यात्री युवेन संग ने उसकी बड़ी प्रशंसा की है। प्रति पाँचवें वर्ष वह सर्वस्व दान करता था। इसके लिए बहुत बड़ा धार्मिक समारोह करता था। कन्नौज और प्रयाग के समारोहों में युवेन संग उपस्थित था। हर्ष साहित्य और कला का पोषक था। कादंबरीकार बाणभट्ट उसका अनन्य मित्र था। हर्ष स्वयं पंडित था। वह वीणा बजाता था। उसकी लिखी तीन नाटिकाएँ नागानन्द,रत्नावली और प्रियदर्शिका संस्कृत साहित्य की अमूल्य निधियाँ हैं। हर्षवर्धन का हस्ताक्षर मिला है जिससे उसका कलाप्रेम प्रगट होता है।

गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत में (मुख्यतः उत्तरी भाग में) अराजकता की स्थिति बना हुई थी। ऐसी स्थिति में हर्ष के शासन ने राजनैतिक स्थिरता प्रदान की। कवि बाणभट्ट ने उसकी जीवनी हर्षचरित में उसे चतुःसमुद्राधिपति एवं सर्वचक्रवर्तिनाम धीरयेः आदि उपाधियों से अलंकृत किया। हर्ष कवि और नाटककार भी था। उसके लिखे गए दो नाटक प्रियदर्शिका और रत्नावली प्राप्त होते हैं।

हर्ष का जन्म थानेसर (वर्तमान में हरियाणा) में हुआ था। थानेसर, प्राचीन हिन्दुओं के तीर्थ केन्द्रों में से एक है तथा ५१ शक्तिपीठों में एक है। यह अब एक छोटा नगर है जो दिल्ली के उत्तर में हरियाणा राज्य में बने नये कुरुक्षेत्र के आस-पडोस में स्थित है। हर्ष के मूल और उत्पत्ति के संर्दभ में एक शिलालेख प्राप्त हुई है जो कि गुजरात राज्य के गुन्डा जिले में खोजी गयी है।

शासन प्रबन्ध

हर्ष स्वयं प्रशासनिक व्यवस्था में व्यक्तिगत रूप से रुचि लेता था। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद् गठित की गई थी। बाणभट्ट के अनुसार 'अवन्ति' युद्ध और शान्ति का सर्वोच्च मंत्री था। 'सिंहनाद' हर्ष का महासेनापति था। बाणभट्ट ने हर्षचरित में इन पदों की व्याख्या इस प्रकार की है-

- अवन्ति - युद्ध और शान्ति का मंत्री

- सिंहनाद - हर्ष की सेना का महासेनापति

- कुन्तल - अश्वसेना का मुख्य अधिकारी

- स्कन्दगुप्त - हस्तिसेना का मुख्य अधिकारी

- भंंडी- प्रधान सचिव

- लोकपाल- प्रान्तीय शासक

सन्दर्भ

1. हर्षवर्धन भारत के आखिरी महान राजाओं में एक थे। चौथी शताब्दी से लेकर 6ठी शताब्दी तक मगध पर से भारत पर राज करने वाले गुप्त वंश का जब अन्त हुआ, तब देश के क्षितिज पर सम्राट हर्ष का उदय हुआ। उन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाकर पूरे उत्तर भारत को एक सूत्र में बांधने में सफलता हासिल की।

2. 16 वर्ष की छोटी उम्र में बने राजा। बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या के बाद हर्षवर्धन को राजपाट सौंप दिया गया। खेलने-कूदने की उम्र में हर्षवर्धन को राजा शशांक के खिलाफ युद्ध के मैदान में उतरना पड़ा। शशांक ने ही राज्यवर्धन की हत्या की थी।

3. उत्तर भारत के विशाल हिस्से पर किया राज। हर्षवर्धन ने एक विशाल सेना तैयार की और करीब 6 साल में वल्लभी, मगध, कश्मीर, गुजरात और सिंध को जीत कर पूरे उत्तर भारत पर अपना दबदबा कायम कर लिया। जल्दी ही हर्षवर्धन का साम्राज्य गुजरात (पश्चिम) से लेकर आसाम (पूर्व) तक और कश्मीर (उत्तर) से लेकर नर्मदा नदी (दक्षिण) तक फैल गया।

4. तैयार की विशाल सेना। माना जाता है कि सम्राट हर्षवर्धन की सेना में 1 लाख से अधिक सैनिक थे। यही नहीं, सेना में 60 हजार से अधिक हाथियों को रखा गया था।

5. हर्ष परोपकारी सम्राट थे। सम्राट हर्षवर्धन ने भले ही अलग-अलग राज्यों को जीत लिया, लेकिन उन राज्यों के राजाओं को अपना शासन चलाने की इजाज़त दी। शर्त एक थी कि वे हर्ष को अपना सम्राट मानेंगे। हालांकि इस तरह की संधि कन्नौज और थानेश्वर के राजाओं के साथ नहीं की गई थी।

6. चीन के साथ बेहतर संबंध। 21वीं सदी में, जहां भारत और चीन जैसे उभरते हुए देशों के बीच राजनितिक सम्बन्ध बिगड़ते नज़र आ रहे हैं, वहीं 7वीं सदी में हर्ष ने कला और संस्कृति के बलबूते पर, दोनों देशों के बीच बेहतर संबंध बनाकर रखे थे। इतिहास के मुताबिक, चीन के मशहूर चीनी यात्री ह्वेन त्सांग हर्ष के राज-दरबार में 8 साल तक उनके दोस्त की तरह रहे थे।

7. हर्ष ने ‘सती’ प्रथा पर लगाया प्रतिबंध। हर्षवर्धन ने सामाजिक कुरीतियों को जड़ से खत्म करने का बीड़ा उठाया था। उनके राज में सती प्रथा पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया। कहा जाता है कि सम्राट हर्षवर्धन ने अपनी बहन को भी सती होने से बचाया था।

8. सभी धर्मों का समान आदर और महत्व। पारम्परिक हिन्दू परिवार में जन्म लेने वाले सम्राट हर्ष, सभी धर्मों को समान आदर और महत्व देते थे। बौद्ध धर्म हो या जैन धर्म, हर्ष किसी भी धर्म में भेद-भाव नहीं करते थे। चीनी दूत ह्वेन त्सांग ने अपनी किताबों में भी हर्ष को महायान यानी कि बौद्ध धर्म के प्रचारक की तरह दिखाया है।

9. शिक्षा को महत्व। सम्राट हर्षवर्धन ने शिक्षा को देश भर में फैलाया। हर्षवर्धन के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय एक शिक्षा के सर्वश्रेष्ठ केन्द्र के रूप में प्रसिद्ध हुआ।

10. हर्ष एक बहुत अच्छे लेखक ही नहीं, बल्कि एक कुशल कवि और नाटककार भी थे। हर्ष की ही देख-रेख में ‘बाना’ और ‘मयूरा’ जैसे मशहूर कवियों का जन्म हुआ था। यही नहीं, हर्ष खुद भी एक बहुत ही मंजे हुए नाटककार के रूप में सामने आए। ‘नगनन्दा’, ‘रत्नावली’ और ‘प्रियदर्शिका’ उनके द्वारा लिखे गए कुछ नामचीन नाटक हैं।

11. प्रयाग का मशहूर ‘कुम्भ मेला’ भी हर्ष ने ही शुरु करवाया था। प्रयाग (इलाहबाद) में हर साल होने वाला ‘कुम्भ मेला’, जो सदियों से चला आ रहा है और हिन्दू धर्म के प्रचारकों के बीच काफी प्रसिद्ध है; माना जाता है कि वो भी राजा हर्ष ने ही शुरु करवाया था।

12. भारत की अर्थव्यवस्था ने हर्ष के शासनकाल में बहुत तरक्की की थी। भारत, जो मुख्य तौर पर एक कृषि-प्रधान देश माना जाता है; हर्ष के कुशल शासन में तरक्की की उचाईयों को छू रहा था। हर्ष के शासनकाल में भारत ने आर्थिक रूप से बहुत प्रगति की थी।

13. हर्ष के बाद उनके राज्य को संभालने के लिए उनका कोई भी वारिस नहीं था। हर्षवर्धन के अपनी पत्नी दुर्गावती से 2 पुत्र थे- वाग्यवर्धन और कल्याणवर्धन। पर उनके दोनों बेटों की अरुणाश्वा नामक मंत्री ने हत्या कर दी। इस वजह से हर्ष का कोई वारिस नहीं बचा।

14. हर्ष के मरने के बाद उनका साम्राज्य भी पूरी तरह से समाप्त हो गया था।

647 A.D. में हर्ष के मरने के बाद, उनका साम्राज्य भी धीरे-धीरे बिखरता चला गया और फिर समाप्त हो गया। उनके बाद जिस राजा ने कन्नौज की बागडोर संभाली थी, वह बंगाल के राजा के विरुद्ध जंग में हार गया। वारिस न होने की वजह से, सम्राट हर्षवर्धन का साम्राज्य छिन्न-भिन्न हो गया।

इन्हें भी देखें

- पुष्यभूति राजवंशवंश परिचय हर्षवर्धन का जन्म बैस राजपूत कुल में हुआ था। यह प्रमाण हमे बाणभट्ट के हर्षचरित से मिलता है। इतिहासकार कैंनिघम ने भी हर्षवर्धन का जन्म बैस सूर्यवंशी राजपूत वंश में माना है। जबकि हेनसांग ने हर्षवर्धन को (फ़ेसहे) कहा है जिसका अर्थ वैश्य होता है लेकिन कैंनिघम ने इस बात का खंडन किया है और कहा है अज्ञानत के कारण हेंत्संग ने बैस को वैश्य लिख दिया है। जबकि अन्य इतिहासकारो के माने तो हर्ष का जन्म बैस राजपूत में हुआ है। उसका दरबारी कवि बाणभट्ट ने भी हर्ष को बैस राजपूत ही माना है।

- हर्षवर्धन काल

- गुप्त वंश के पतन के बाद भारतीय राजनीति के विकेंद्रीकरण एवं क्षेत्रीयता की भावना का अविर्भाव हुआ।

- गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राजवंशों का उद्भव हुआ, उनमे मैत्रक, मौखरी, पुष्यभूति, परवर्ती गुप्त और गौड़ प्रमुख हैं।

- इन राजवंशों में पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल राज्य स्थापित किया।

- पुष्यभूति वंश को वर्धन वंश भी कहा जाता है। इनकी राजधानी थानेश्वर थी।

- वर्धन वंश का संस्थापक पुष्यभूति था। इस वंश को वैश्य जाति से सम्बंधित बताया गया है।

- प्रारंभ में पुष्यभूति गुप्तों के सामंत थे, हूणों पर आक्रमण के बाद उन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी।

- प्रभाकर वर्धन इस वंश का प्रथम प्रभावशाली शासक था।

- इसने परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी।

- प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र थे – राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। गौड़ शासक शशांक द्वारा राज्यवर्धन को मर दिए जाने के बाद हर्षवर्धन शासक बना।

हर्षवर्धन (606 ई. से 647 ई.)

- 606 ई. में हर्षवर्धन थानेश्वर के सिंहासन पर बैठा।

- हर्षवर्धन के बारे में जानकारी के स्रोत है- बाणभट्ट का हर्षचरित, ह्वेनसांग का यात्रा विवरण और स्वयं हर्ष की रचनाएं।

- हर्षवर्धन का दूसरा नाम शिलादित्य था। हर्ष ने महायान बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया।

- हर्ष ने 641 ई. में अपने दूत चीन भेजे तथा 643 ई. और 646 ई. में दो चीनी दूत उसके दरबार में आये।

- हर्ष ने 646 ई. में कन्नौज तथा प्रयाग में दो विशाल धार्मिक सभाओं का आयोजन किया।

- हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किये।

- हर्षवर्धन शिव का भी उपासक था। वह सैनिक अभियान पर निकलने से पूर्व रूद्र शिव की आराधना किया करता था।

- हर्षवर्धन साहित्यकार भी था। उसने प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद तीन ग्रंथों (नाटक) की रचना की।

- बाणभट्ट हर्ष का दरबारी कवि था। उसने हर्षचरित, कादम्बरी तथा शुकनासोपदेश आदि कृतियों की रचना की।

- हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री का विवाह कन्नौज के शासक ग्रहवर्मन से हुआ था।

- मालवा के शासक देवगुप्त तथा गौड़ शासक शशांक ने, ग्रहवर्मन की हत्या करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया।

- हर्षवर्धन ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार करके उसे अपनी राजधानी बना लिया था।

- हर्षवर्धन को बांसखेड़ा तथा मधुबन अभिलेखों में परम महेश्वर कहा गया है।

- ह्वेनसांग के अनुसार, हर्ष ने पड़ोसी राज्यों पर अपना अधिकार करके अपने अधीन कर लिया था। दक्षिण भारत के अभिलेखों से यह स्पष्ट होता है की हर्ष सम्पूर्ण उत्तरी भारत का स्वामी था।

- हर्ष के साम्राज्य का विस्तार उत्तर में थानेश्वर (पूर्वी पंजाब) से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के तट तथा पूर्व में गंजाम से लेकर पश्चिम में वल्लभी तक फैला हुआ था।

- भारतीय इतिहास में हर्ष का सर्वाधिक महत्त्व इसलिए भी है की वह उत्तरी भारत का अंतिम हिन्दू सम्राट था, जिसने आर्यावर्त पर शासन किया।

हर्ष का शासन प्रबंध

- राजा के दैवीय सिद्धांत का प्रचलन था, लेकिन इसका यह तात्पर्य नहीं कि राजा निरंकुश होता था। वस्तुतः राजा के अनेक कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व होते थे, जिन्हें पूरा करना पड़ता था।

- हर्ष को एक प्रशासक एवं प्रजापालक राज्य के रूप में स्मरण किया जाता है। नागानंद में उल्लेख आया है की हर्ष का आदर्श प्रजा को सुखी एवं प्रसन्न देखना था।

- केन्द्रीय शासन का जो नियंत्रण मौर्य युग में दिखाई देता है वह हर्ष युग में नहीं दिखाई देता।

- ह्वेनसांग के विवरण में हर्ष की छवि एक प्रजापालक राजा की उभरती है। वहीँ राजहित कादम्बरी और हर्षचरित में उसे प्रजा का रक्षक कहा गया है।

- राजा को राजकीय कार्यों में सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गयी थी। मंत्रियों की सलाह काफी महत्व रखती थी।

- राजा प्रशासनिक व्यवस्था की धुरी होता था। वह अंतिम न्यायधीश और मुख्य सेनापति था।

- हर्ष के प्रशासन में अवंति, युद्ध और शांति का अधिकारी था। हर्ष की प्रशासनिक व्यवस्था गुप्तकालीन व्यवस्था पर आधारित थी। बहुत से प्रशासनिक पद गुप्तकालीन थे, जैसे ‘संधिविग्रहिक‘ अपटलाधिकृत ‘सेनापति’ आदि।

- राज्य प्रशासनिक सुविधा के लिए ग्राम, विषय, मुक्ति राष्ट्र में विभाजित था। मुक्ति का तात्पर्य प्रांत से था, विषय जिले के समान था। शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी।

- महासामंत, महाराज, दौस्साधनिक, प्रभावर, कुमारामात्य, उपरिक आदि प्रांतीय अधिकारी थे।

- पुलिस विभाग का भी गठन किया गया था। चौरोद्धरजिक, दण्डपाशिक आदि पुलिस विभाग के कर्मचारी थे।

- हर्ष काल के अधिकारीयों को वेतन के रूप में जागीरें (भूमि) दी जाती थीं।

- राज्य के विरुद्ध षड्यंत्र करने पर आजीवन कैद की सजा डी जाती थी। इसके आलावा अंग-भंग, देश निकाला, आर्थिक दण्ड भी लगाया जाता था।

- हर्ष ने अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए एक संगठित सेना का गठन किया था। सेना में पैदल, अश्वारोही, रक्षारोही और हरिन्तआरोही होते थे।

सामाजिक व्यवस्था

- ह्वेनसांग ने तत्कालीन समाज को चार वर्णों में बांटा है- ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।

- समाज में ब्राह्मणों का स्थान सर्वश्रेष्ठ था। उन्हें क्षत्रिय, आचार्य तथा उपाध्याय कहा गया था।

- इस काल में वैश्यों की स्थिति में गिरावट आयी। मनु और बौद्धायन धर्मसूत्र में वैश्यों को सर्वप्रथम शूद्रों के समकक्ष माना गया।

- समाज में शूद्रों की संख्या सर्वाधिक थी। उनकी आर्थिक स्थिति में उन्नति हुई थी, परन्तु सामाजिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता।

- इस युग का सर्वाधिक विस्मयकारी परिवर्तन जातियों में वर्णसंकर था। वर्णसंकर जातियों की सबसे लम्बी सूची वैजयंती ने दी है, जिसमे चौसंठ वर्णसंकर जातियों का उल्लेख है।

- शूद्रों में भी कुछ वर्ण संकर जातियां थीं। इन जातियों का नाम उच्च जाति के पुरुषों का निम्न जाति की स्त्रियों के साथ या प्रतिलोम विवाह से हुआ।

- इस काल में अस्पृश्य जातियों की संख्या तथा अस्पृश्यता की भावना में वृद्धि हुई।

- ह्वेनसांग ने अपने यात्रा विवरण में भारतियों के रहन- सहन, रीति-रिवाज आदि का वर्णन किया है। वह लिखता है, “इस देश का प्राचीन नाम सिन्धु था, परन्तु अब यह इंदु (हिन्द) कहलाता है। इस देश के लोग जातियों में विभाजित हैं, जिनमे ब्राह्मण अपनी पवित्रता एवं साधुता के लिए विख्यात है।“

- इस काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आयी। बाणभट्ट के अनुसार विरोधी विचारों के होते हुए भी सती प्रथा का प्रचलन बढ़ता चला गया।

- सती प्रथा का प्रचलन राजपूतों में अधिक था।

- दास प्रथा का अस्तित्व था, लेकिन दासों की सामाजिक स्थिति अव्यजों तथा तिरस्कृत जातियों से अच्छी थी।

- वृहद धर्म पुराण में 36 वर्णसंकर जातियों का उल्लेख है, इन्हें शूद्र स्तर प्रदान किया गया है।

आर्थिक व्यवस्था

- गुप्तकाल के बाद भारतीय सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। यह परिवर्तन सामंतवाद का उदय है।

- सामंत व्यवस्था का उदय अधिकारियों, मंदिरों, ब्राह्मणों आदि को उनकी सेवाओं के बदले भू क्षेत्र प्रदान करने से हुआ। आरंभ में यह व्यवस्था ब्राह्मणों और मंदिरों तक सीमित थी।

- इस युग में अर्थव्यवस्था का अधर कृषि थी, किन्तु अधिक उत्पादन के प्रति लोगों में उत्साह नहीं था क्योंकि अतिरिक्त उत्पादन का अधिक भाग जमींदार या सामंत ले लेते थे।

- मिताक्षरा के अनुसार भूमिदान का अधिकार सिर्फ राजा को था न कि सेवा के बदले संपत्ति प्राप्त करने वाले को। राजा द्वारा प्रदत्त भूमि अनुदानों को आज्ञापत्र कहा जाता था।

| कर व्यवस्था | |

|---|---|

| भाग | उपज का हिस्सा |

| भोग | उपकर (फल, फूल, लकड़ी आदि) |

| हिरण्य | नकद के रूप में वसूल किया जाने वाला कर |

| प्रत्यय | चुंगी |

| कर | नियमित राजस्व |

| प्रस्थ | अधिकारियों का हिस्सा |

| उद्रंग | स्थायी कृषकों पर लगने वाला कर |

| उपरिकर | अस्थायी कृषकों पर लगने वाला कर |

- अग्नि पुराण के अनुसार कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए सिंचाई के साधनों की व्यवस्था का उत्तरदायित्व राजा का था।

- वह भूमि, जो जोतने वालों के स्वामित्व में रहती थी, कौटुम्ब क्षेत्र कहलाती थी। व्यक्तिगत स्वामित्व वाली भूमि को सकता एवं दुसरे लोगों द्वारा जुटे क्षेत्र को प्रकृष्ट अथवा कृष्ट कहते थे।

- हर्ष की आय का प्रधान स्रोत भाग था, जो एक प्रकार का भूमिकर था और कृषि उपज का 1/6 भाग था।

- इस काल में व्यापार का ह्रास दिखाई देता है, जिसके अनेक कारण थे। चोर-डाकुओं के कारण असुरक्षित मार्ग, केन्द्रीय संक्रमण का आभाव और चुंगी कर।

- इस समय व्यापार के प्रमुख केंद्र बंगाल, मालवा, गुजरात और कलिंग थे।

- बंगाल मलमल के लिए, मगध एवं कलिंग धान के लिए, मालवा गन्ने के लिए और गुजरात सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्द था।

- ताम्रलिप्त, संप्रग्राम, देपल और भड़ौच इस काल के प्रमुख बंदरगाह थे।

- इस काल में वस्त्र उद्योग उत्कृष्ट था। पौधों के रेशों से बना कपडा ‘दुकूल’ कहलाता था। बाणभट्ट ने हर्षचरित में रेशम से बने अनेक प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख किया है, जैसे-नाल, तुंज, अंशुक और चीनांशुक।

- इस काल में सिक्कों का उपयोग कम हो गया था। इसका कारण विदेशी व्यापार का ह्रास होना था। रोमन साम्राज्य से रेशम का व्यापार बंद हो गया था। साधारण लेन-देन और स्थानीय व्यापार कौड़ियों के माध्यम से होता था।

धार्मिक व्यवस्था

- इस युग का प्रमुख धर्म वैष्णव धर्म था। किन्तु इसका गढ़ दक्षिण भारत में था, जहाँ अलवार संतों का अविर्भाव हुआ था।

- इस युग में बुद्ध को विष्णु का अवतार माना जाने लगा। अवतारवाद जन-साधारण के पुनरुत्थान की आशा एवं आस्था का प्रतीक था। अवतारों में वराह, कृष्ण और राम अधिक लोकप्रिय थे।

- इस युग में पूजा और भक्ति दोनों ही तांत्रिक धर्म के अभिन्न अंग बन गए।

- इस युग के धार्मिक सम्प्रदायों में शैव साम्प्रदाय अधिक प्रबल था।

- इस काल में बौद्ध धर्म ने तांत्रिक प्रभाव के कारण, मंत्रयान, वज्रयान आदि रूप धारण कर लिया था।

- शक्तिपूजा का भी प्रचलन इस काल में बढ़ गया था। ईश्वरीय सम्प्रदायों में शक्ति मुख्य देवता की अर्धांगिनी के रूप में प्रचलित हो गई। दुर्गा की उपासना प्रचलित करने का श्रेय मार्कण्डेय पुराण को है।

- इस काल में हिन्दू धर्म में जितने भी साम्प्रदाय थे, उनमे शैव सम्प्रदाय सबसे अधिक प्रबल था। दक्षिण में शैव सम्प्रदाय के संतों को नयनार कहा जाता था।

स्मरणीय तथ्य

- इस काल में व्यापार एवं वाणिज्य का ह्रास हुआ। ग्राम आत्मनिर्भर थे, जहाँ उत्पादन स्थानीय आवश्यकताओं के लिए होता था।

- मंदिरों को दान में दी गयी भूमि को ‘देवदेय’ कहा जाता था।

- जिन ब्राह्मणों में अपने मूलकर्म और जाति स्वर को छोड़कर क्षत्रियों के कार्यों को अपना लिया था, वे ब्रह्म क्षत्रिय कहलाते थे।

- वे ब्राह्मण जो लाख, नमक, दूध, घी, शहद, मांस का व्यवसाय करते थे, ‘शूद्र ब्राह्मण’ कहलाते थे।

- ब्राह्मणों को दिया जाने वाला भूमि दान अग्रहार कहलाता था। इस पर उन्हें कर नहीं देना पड़ता था।

- सिंचाई के लिए जलाशयों तथा रहट का प्रयोग किया जाता था।

- भूमिकर सिद्धान्तः भूमि की उत्पादन क्षमता एवं वास्तविक उत्पादन के आधार पर 1/6 से ½ भाग तक निर्धारित होता था।

- इस युग में तांत्रिक धर्म का प्रचलन बढ़ गया था। वह शूद्र व स्त्री सभी के लिए था।

- कृषकों के शूद्रों के समकक्ष माना जाता था। कृषकों से बलपूर्वक कार्य कराया जाता था। इस्ससे जागीरदारी प्रथा को बल मिला।

- कुटीर उद्यमी एवं श्रमिक भी निःशुल्क श्रम करने के लिए विवश किये जाते थे।

- करों का संग्रह ग्राम का मुखिया करता था, इसके बदले वह अनाज, दूध, श्रलावन आदि प्राप्त करता था।

- विषयपति जिले का अधिकारी होता था। मुक्ति का प्रधान उपरिक होता था।

- भड़ौच में बने हुए वस्त्र को ‘वरोज’ कहा जाता था।

- समाज की सबसे निम्न जाति अंत्यज थी, जिनमे सर्वाधिक निम्न चांडाल थे।

- नालंदा देश का सर्वोच्च शिक्ष संस्थान तथा बौद्ध शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र था।

No comments:

Post a Comment