गुर्जर

गुर्जर समाज, प्राचीन एवं प्रतिष्ठित समाज में से एक है। यह समुदाय गुज्जर, गूजर, गोजर, गुर्जर, गूर्जर और वीर गुर्जर नाम से भी जाना जाता है। गुर्जर मुख्यत: उत्तर भारत,पाकिस्तान और अफ़्ग़ानिस्तान में बसे हैं। इस जाति का नाम अफ़्ग़ानिस्तान के राष्ट्रगान में भी आता है। गुर्जरों के ऐतिहासिक प्रभाव के कारण उत्तर भारत और पाकिस्तान के बहुत से स्थान गुर्जर जाति के नाम पर रखे गए हैं, जैसे कि भारत का गुजरात राज्य, पाकिस्तानी पंजाब का गुजरात ज़िला और गुजराँवाला ज़िला और रावलपिंडी ज़िले का गूजर ख़ानशहर।

- आधुनिक स्थिति

प्राचीन काल में युद्ध कला में निपुण रहे गुर्जर मुख्य रूप से खेती और पशुपालन के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। गुर्जर अच्छे योद्धा माने जाते थे और इसीलिए भारतीय सेना में अभी भी इनकी अच्छी ख़ासी संख्या है| गुर्जर महाराष्ट्र (जलगाँव जिला), दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में फैले हुए हैं। राजस्थान में सारे गुर्जर हिंदू हैं। सामान्यत: गुर्जर हिन्दू, सिख, मुस्लिम आदि सभी धर्मो में देखे जा सकते हैं। मुस्लिम तथा सिख गुर्जर, हिन्दू गुर्जरो से ही परिवर्तित हुए थे। पाकिस्तान में गुजरावालां, फैसलाबाद और लाहौर के आसपास इनकी अच्छी ख़ासी संख्या है।

उत्पत्ति

गुर्जर अभिलेखो के हिसाब से ये सूर्यवंशी या रघुवंशी हैं। प्राचीन महाकवि राजशेखर ने गुर्जरों को 'रघुकुल-तिलक' तथा 'रघुग्रामिणी' कहा है।[1] ७ वी से १० वी शतब्दी के गुर्जर शिलालेखो पर सुर्यदेव की कलाकृतियाँ भी इनके सुर्यवंशी होने की पुष्टि करती हैं।[2] राजस्थान में आज भी गुर्जरों को सम्मान से 'मिहिर' बोलते हैं, जिसका अर्थ 'सूर्य' होता है[3][4]कुछ इतिहासकारों के अनुसार गुर्जर मध्य एशिया के कॉकस क्षेत्र (अभी के आर्मेनिया और जॉर्जिया) से आए आर्य योद्धा थे। कुछ विद्वान इन्हे विदेशी भी बताते हैं क्योंकि गुर्जरों का नाम एक अभिलेख में हूणों के साथ मिलता है, परन्तु इसका कोई एतिहासिक प्रमाण नहीं है।

संस्कृत के विद्वानों के अनुसार, गुर्जर शुद्ध संस्कृत शब्द है, जिसका अर्थ 'शत्रु का नाश करने वाला' अर्थात 'शत्रु विनाशक' होता है।[5][6] प्राचीन महाकवि राजशेखर ने गुर्जर नरेश महिपाल को अपने महाकाव्य में दहाड़ता गुर्जर कह कर सम्बोधित किया है।[7]

कुछ इतिहासकार कुषाणों को गुर्जर बताते हैं तथा कनिष्क के रबातक शिलालेख पर अंकित 'गुसुर' को गुर्जर का ही एक रूप बताते हैं। उनका मानना है कि गुशुर या गुर्जर लोग विजेता के रूप में भारत में आये क्योंकि गुशुर का अर्थ 'उच्च कुलीन' होता है।[8].

गुर्जर साम्राज्य

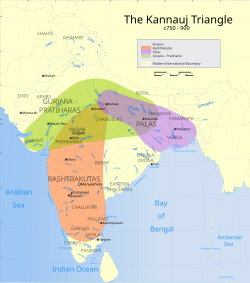

इतिहास के अनुसार ५वी सदी में भीनमाल गुर्जर सम्राज्य की राजधानी थी तथा इसकी स्थापना गुर्जरो ने की थी। भरुच का सम्राज्य भी गुर्जरो के अधीन था। चीनी यात्री ह्वेन्सान्ग अपने लेखो में गुर्जर सम्राज्य का उल्लेख करता है तथा इसे 'kiu-che-lo' बोलता है।[9] छठी से 12वीं सदी में गुर्जर कई जगह सत्ता में थे। गुर्जर-प्रतिहार वंश की सत्ता कन्नौज से लेकर बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात तक फैली थी। मिहिरभोज को गुर्जर-प्रतिहार वंश का बड़ा शासक माना जाता है और इनकी लड़ाई बंगाल के पाल वंश और दक्षिण-भारत के राष्ट्रकूट शासकों से होती रहती थी। 12वीं सदी के बाद प्रतिहार वंश का पतन होना शुरू हुआ और ये कई हिस्सों में बँट गए जैसे राजपूत वंश (चौहान, सोलांकी, चदीला और परमार)| अरब आक्रान्तो ने गुर्जरों की शक्ति तथा प्रशासन की अपने अभिलेखों में भूरि-भूरि प्रशंसा की है।[10] इतिहासकार बताते हैं कि मुगल काल से पहले तक लगभग पूरा राजस्थान तथा गुजरात, 'गुर्जरत्रा' (गुर्जरो से रक्षित देश) या गुर्जर-भूमि के नाम से जाना जाता था।[11]अरब लेखकों के अनुसार गुर्जर उनके सबसे भयंकर शत्रु थे। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर गुर्जर नहीं होते तो वो भारत पर 12वीं सदी से पहले ही अधिकार कर लेते।[10] १८वी सदी में भी गुर्जरो के कुछ छोटे छोटे राज्य थे। दादरी के गुर्जर राजा, दरगाही सिंह के अधीन १३३ ग्राम थे। मेरठ का राजा गुर्जर नैन सिंह था तथा उसने परिक्शित गढ का पुन्रनिर्माण करवाया था। भारत गजीटेयर के अनुसार १८५७ की क्रान्ति मे, गुर्जर तथा ब्रिटिश के बहुत बुरे दुश्मन साबित हुए। गुर्जरो का 1857 की क्रान्ति में भी अहम योगदान रहा है। कोतवाल धानसिंह गुर्जर 1857 की क्रान्ति का शहीद था।।[11]पन्ना धाय जैसी वीरांगना पैदा हुई, जिसने अपने बेटे चन्दन का बलिदान देकर उदय सिंह के प्राण बचाए| बिशालदेव गुर्जर बैसला (अजमेर शहर के संस्थापक) जैसे वफादार दोस्त हुए जिन्होने दिल्ली का शासन तंवर राजाओं को दिलाने में पूरी जी- जान लगा दीये| विजय सिंह पथिक जैसे क्रांतिकारी नेता हुए, जो राजा-महाराजा किसानो को लूटा करते थे, उनके खिलाफ आँदोलन चलाकर उन्होंने किसानो को मजबूत किया। मोतीराम बैसला जैसे पराक्रमि हुए जिन्होने मुगलो औऱ जाटो को आगरा में ही रोक दिया। धन सिंह जी कोतवाल हुए, जिन्होंने सबसे पहले मेरठ में अंग्रेजों से लड़ने का विगुल बजाया, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा महापुरुष पैदा हुआ, जिन्होंने पूरे देश के राजा-महाराजो की विरासत को एक करके नवभारत का निर्माण किया। इस देश की रक्षा के लिए इस वीर गुर्जर जाति ने लाखो बच्चो की कुर्बानियाँ दी थी, अंग्रेजों की नाक में नकेल कसने वाले गुर्जरों को अंग्रेजों ने क्रिमिनल ट्राइब (यानी बदमाश समुदाय) कह कर पुकारा था। इसलिए उस वक़्त अंग्रेज़ों की सरकार ने गुर्जरों को बागी घोषित कर दिया था, इसी वजह से गुर्जर जंगलों और पहाड़ों में रहने लगे और इसी वजह गुर्जर पढाई-लिखाई से वंचित रह गये।[9].

गुर्जर देश

गुर्जर जाति ने अनेक स्थानों को अपना नाम दिया। गुर्जर जाति के आधिपत्य के कारण आधुनिक राजस्थान सातवीं शताब्दी में गुर्जर देश कहलाता था। अंगूठाकार|गुर्जर राज्य

हर्षवर्धन (606-647 ई.) के दरबारी कवि बाणभट्ट ने हर्षचरित नामक ग्रन्थ में हर्ष के पिता प्रभाकरवर्धन का गुर्जरों के राजा के साथ संघर्ष का ज़िक्र किया हैं। संभवतः उसका संघर्ष गुर्जर देश के गुर्जरों के साथ हुआ था। अतः गुर्जर छठी शताब्दी के अंत तक गुर्जर देश (आधुनिक राजस्थान) में स्थापित हो चुके थे। हेन सांग ने 641 ई. में सी-यू-की नामक पुस्तक में गुर्जर देश का वर्णन किया हैं। हेन सांग ने मालवा के बाद ओचलि, कच्छ, वलभी, आनंदपुर, सुराष्ट्र और गुर्जर देश का वर्णन किया हैं। गुर्जर देश के विषय में उसने लिखा हैं कि ‘वल्लभी के देश से 1800 ली (300 मील) के करीब उत्तर में जाने पर गुर्जर राज्य में पहुँचते हैं| यह देश करीब 5000 ली (833 मील) के घेरे में हैं। उसकी राजधानी भीनमाल 33 ली (5 मील) के घेरे में हैं। ज़मीन की पैदावार और रीत-भांत सुराष्ट्र वालो से मिलती हुई हैं। आबादी घनी हैं लोग धनाढ्य और संपन्न हैं। वे बहुधा नास्तिक हैं, (अर्थात बौद्ध धर्म को नहीं मानने वाले हैं)। बौद्ध धर्म के अनुयाई थोड़े ही हैं। यहाँ एक संघाराम (बौद्ध मठ) हैं, जिसमे 100 श्रवण (बौद्ध साधु) रहते हैं, जो हीन यान और सर्वास्तिवाद निकाय के मानने वाले हैं। यहाँ कई दहाई देव मंदिर हैं, जिनमे भिन्न संप्रदायों के लोग रहते हैं। राजा क्षत्रिय जाति का हैं। वह २० वर्ष का हैं। वह बुद्धिमान और साहसी हैं। उसकी बौद्ध धर्म पर दृढ आस्था हैं और वह बुधिमानो का बाद आदर करता हैं।भीनमाल के रहने वाले ज्योत्षी ब्रह्मगुप्त ने शक संवत 550 (628 ई.) में अर्थात हेन सांग के वह आने के 13 वर्ष पूर्व ब्रह्मस्फुट नामक ग्रन्थ लिखा जिसमे उसने वहाँ के राजा का नाम गुर्जर सम्राट व्याघ्रमुख चपराना और उसके वंश का नाम चप (चपराना, चापोत्कट, चावडा) बताया हैं| हेन सांग के समय भीनमाल का राजा व्याघ्रमुख अथवा उसका पुत्र रहा होगा।

भीनमाल का इतिहास गुर्जरों का नाता कुषाण सम्राट कनिष्क से जोड़ता हैं। प्राचीन भीनमाल नगर में सूर्य देवता के प्रसिद्ध जगस्वामी मन्दिर का निर्माण काश्मीर के राजा कनक (सम्राट कनिष्क) ने कराया था। मारवाड़ एवं उत्तरी गुजरात कनिष्क के साम्राज्य का हिस्सा रहे थे। भीनमाल के जगस्वामी मन्दिर के अतिरिक्त कनिष्क ने वहाँ ‘करडा’नामक झील का निर्माण भी कराया था। भीनमाल से सात कोस पूर्व ने कनकावती नामक नगर बसाने का श्रेय भी कनिष्क को दिया जाता है। कहते है कि भिनमाल के वर्तमान निवासी देवड़ा/देवरा लोग एवं श्रीमाली ब्राहमण, कनक के साथ ही काश्मीर से आए थे। देवड़ा/देवरा, लोगों का यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने जगस्वामी सूर्य मन्दिर बनाया था। राजा कनक से सम्बन्धित होने के कारण उन्हें सम्राट कनिष्क की देवपुत्र उपाधि से जोड़ना गलत नहीं होगा। सातवी शताब्दी में यही भीनमाल नगर गुर्जर देश की राजधानी बना। ए. कनिघंम ने आर्केलोजिकल सर्वे रिपोर्ट 1864 में कुषाणों की पहचान आधुनिक गुर्जरों से की है और उसने माना है कि गुर्जरों के कसाना गौत्र के लोग कुषाणों के वर्तमान प्रतिनिधि है

गुर्जर देश से गुर्जरों ने पूर्व और दक्षिण की तरफ अपना विस्तार किया। 580 ई के लगभग दद्दा गुर्जर I ने दक्षिणी गुजरात के भडोच इलाके में एक राज्य की स्थापना कर ली थी। अपने अधिकांश शासन काल के दौरान भडोच के गुर्जर वल्लभी के मैत्रको के सामंत रहे। भगवान जी लाल इंद्र के अनुसार वल्लभी के मैत्रक भी गुर्जर थे। गुर्जर मालवा होते हुए दक्षिणी गुजरात पहुंचे और भडोच में एक शाखा को वह छोड़ते हुए समुन्द्र के रास्ते वल्लभी पहुंचे। मैत्रको के अतरिक्त चावडा यानि चप (चपराना) गुर्जर भी छठी शताब्दी में समुन्द्र के रास्ते ही गुजरात पहुंचे थे। गुजरात में चावडा सबसे पहले बेट-सोमनाथ इलाके में आकर बसे।

छठी शताब्दी के अंत तक चालुक्यो ने दक्कन में वातापी राज्य की स्थापना कर ली थी। होर्नले के अनुसार वो हूण गुर्जर समूह के थे। मंदसोर के यशोधर्मन और हूणों के बीच मालवा में युद्ध लगभग 530 ई. में हुआ था। होर्नले का मत हैं कि यशोधर्मन से मालवा में पराजित होने के बाद हूणों की एक शाखा नर्मदा के पार दक्कन की तरफ चली गई। जिन्होने चालुक्यो के नेतृत्व वातापी राज्य की स्थापना की। वी. ए. स्मिथ भी चालुक्यो को गुर्जर मानते हैं।

आठवी शताब्दी के आरम्भ में गुर्जर-प्रतिहार उज्जैन के शासक थे। नाग भट I ने उज्जैन में गुर्जरों के इस नवीन राजवंश की नीव रखी थी। संभवत इस समय गुर्जर प्रतिहार भीनमाल के चप वंशीय गुर्जर के सामंत थे।

ये सभी हूण-गुर्जर समूह से संबंधित राज्य एक ढीले-ढाले परिसंघ में बधे हुए थे, जिसके मुखिया भीनमाल के चप वंशीय गुर्जर थे। हालाकि इनके बीच यदा-कदा छोटे-मोटे सत्ता संघर्ष होते रहते थे, किन्तु बाहरी खतरे के समय से सभी एक हो जाते थे। हर्षवर्धन के वल्लभी पर आक्रमण के समय यह परिसंघ सक्रिय हो गया। 634 ई. के लगभग वातापी के चालुक्य पुल्केशी II तथा भडोच के गुर्जर दद्दा गुर्जर II ने हर्षवर्धन को नर्मदा के कछारो में पराजित कर दिया था।

724 ई. में जुनैद के नेतृत्व में पश्चिमी भारत पर हुए अरब आक्रमण ने एक अभूतपूर्व संकट उत्पन्न कर दिया। पुल्केशी जनाश्रय के नवसारी अभिलेख के अनुसार “ताज़िको (अरबो) ने तलवार के बल पर सैन्धव (सिंध), कच्छेल्ल (कच्छ), सौराष्ट्र, चावोटक (चापोत्कट, चप, चावडा), मौर्य (मोरी), गुर्जर आदि के राज्यों को नष्ट कर दिया था। इस संकट के समय भी हूण-गुर्जर समूह के राज्य एक साथ उठ खड़े हुए| इस बार इनका नेतृत्व उज्जैन के गुर्जर-प्रतिहार शासक नाग भट I ने किया। मिहिरभोज के ग्वालियर अभिलेख के अनुसार उसने मलेच्छो को पराजित किया। नवसारी के पास वातापी के चालुक्य सामंत पुल्केशी जनाश्रय ने भी अरबो को पराजित किया।

724 ई. में जुनैद के नेतृत्व में हुए अरब आक्रमण के बाद भीनमाल के गुर्जर कमजोर अथवा नष्ट हो गए। अरबो को पराजित कर नागभट I के नेतृत्व में उज्जैन के गुर्जर प्रतिहारो की शक्ति का उदय हुआ। कालांतर में उन्होंने गुर्जर देश पर अधिकार कर लिया। तथा इसी के साथ गुर्जरों की प्रभुसत्ता भीनमाल के चपो (चपराना, चावडा) के हाथ से निकलकर उज्जैन के गुर्जर-प्रतिहारो के हाथ में आ गई। कालांतर में नाग भट II के नेतृत्व में उज्जैन के गुर्जर-प्रतिहारो ने कन्नौज को जीतकर उसे अपनी राजधानी बनाया।

गुर्जर प्रतिहार राजवंश

| गुर्जर-प्रतिहार साम्राज्य | |||||

| साम्राज्य | |||||

| |||||

|

गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य अपने स्वर्णकाल में।

| |||||

गुर्जर प्रतिहार वंश या प्रतिहार वंश मध्यकाल के दौरान मध्य-उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से में राज्य करने वाला सुर्यवंशी गुर्जर वंश था, जिसकी स्थापना नागभट्टनामक एक सामन्त ने ७२५ ई॰ में की थी। इस राजवंश के लोग स्वयं को राम के अनुज लक्ष्मण के वंशज मानते थे, जिसने अपने भाई राम को एक विशेष अवसर पर प्रतिहार की भाँति सेवा की। इस राजवंश की उत्पत्ति, प्राचीन कालीन ग्वालियर प्रशस्ति अभिलेख से ज्ञात होती है। अपने स्वर्णकाल में गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य पश्चिम मेंसतलुज नदी से उत्तर में हिमालय की तराई और पुर्व में बंगाल-असम से दक्षिण में सौराष्ट्र और नर्मदा नदी तक फैला हुआ था। सम्राट मिहिर भोज, इस राजवंश का सबसे प्रतापी और महान राजा थे। अरब लेखकों ने मिहिरभोज के काल को सम्पन्न काल बताते हैं। इतिहासकारों का मानना है कि गुर्जर प्रतिहार राजवंश ने भारत को अरब हमलों से लगभग ३०० वर्षों तक बचाये रखा था, इसलिए प्रतिहार (रक्षक) नाम पड़ा।

गुर्जर प्रतिहारों ने उत्तर भारत में जो साम्राज्य बनाया, वह विस्तार में हर्षवर्धन के साम्राज्य से भी बड़ा और अधिक संगठित था। देश के राजनैतिक एकीकरण करके, शांति, समृद्धि और संस्कृति, साहित्य और कला आदि में वृद्धि तथा प्रगति का वातावरण तैयार करने का श्रेय गुर्जर प्रतिहारों को ही जाता हैं। प्रतिहारकालीन मंदिरो की विशेषता और मूर्तियों की कारीगरी से उस समय की प्रतिहार शैली की संपन्नता का बोध होता है।

इतिहास

प्रारंभिक शासक

ग्वालियर प्रशस्ति अभिलेख से इस वंश के बारे में कई महत्वपूर्ण बाते ज्ञात होती है।[1][2][3] नागभट्ट प्रथम (७३०-७५६ ई॰) को इस राजवंश का पहला राजा माना गया है। आठवीं शताब्दी में भारत में अरबों का आक्रमण शुरू हो चुका था। सिन्ध और मुल्तान पर उनका अधिकार हो चुका था। फिर सिंध के राज्यपाल जुनैद के नेतृत्व में सेना आगे मालवा, जुर्ज और अवंती पर हमले के लिये बढ़ी, जहां जुर्ज पर उसका कब्जा हो गया। परन्तु आगे अवंती पर नागभट्ट ने उन्हैं खदैड़ दिया। अजेय अरबों कि सेना को हराने से नागभट्ट का यश चारो ओर फैल गया।[4] अरबों को खदेड़ने के बाद नागभट्ट वहीं न रुकते हुए आगे बढ़ते गये। और उन्होंने अपना नियंत्रण पूर्व और दक्षिण में मंडोर, ग्वालियर, मालवा और गुजरात में भरूच के बंदरगाह तक फैला दिया। उन्होंने मालवा में अवंती (उज्जैन) में अपनी राजधानी की स्थापना की, और अरबों के विस्तार को रोके रखा, जो सिंध में स्वयं को स्थापित कर चुके थे। मुस्लिम अरबों से हुए इस युद्ध (७३८ ई॰) में नागभट्ट ने गुर्जर-प्रतिहारों का एक संघीय का नेतृत्व किया।[5][6] नागभट्ट के बाद दो कमजोर उत्तराधिकारी आये, उनके बाद आये वत्सराज (७७५-८०५ई॰) ने साम्राज्य का और विस्तार किया।[7]

कन्नौज पर विजय और आगे विस्तार

हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज को शक्ति निर्वात का सामना करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप हर्ष के साम्राज्य का विघटन होने लगा। जोकि अंततः लगभग एक सदी के बाद यशोवर्मन ने भरा। लेकिन उसकी स्थिति भी ललितादित्य मुक्तपीड के साथ गठबंधन पर निर्भर थी। जब मुक्तापीदा ने यशोवर्मन को कमजोर कर दिया, तो शहर पर नियंत्रण के लिए त्रिकोणीय संघर्ष विकसित हुआ, जिसमें पश्चिम और उत्तर क्षेत्र से प्रतिहार साम्राज्य, पूर्व से बंगाल के पाल साम्राज्य और दक्षिण में दक्कन में आधारभूतराष्ट्रकूट साम्राज्य शामिल थे।[8][9] वत्सराज ने कन्नौज के नियंत्रण के लिए पाल शासक धर्मपाल और राष्ट्रकूट राजा दन्तिदुर्ग को सफलतापूर्वक चुनौती दी और पराजित कर दो राजछत्रों पर कब्जा कर लिया।[10][11]

७८६ के आसपास, राष्ट्रकूट शासक ध्रुव धारवर्ष (७८०-७९३) नर्मदा नदी को पार कर मालवा पहुंचा और वहां से कन्नौज पर कब्जा करने की कोशिश करने लगा। लगभग ८०० ई० में वत्सराज को ध्रुव धारवर्षा ने पराजित किया और उसे मरुदेश (राजस्थान) में शरण लेने को मजबुर कर दिया। और उसके द्वार गौंड़राज से जीते क्षेत्रों पर भी अपना कब्जा कर लिया।[12] वत्सराज को पुन: अपने पुराने क्षेत्र जालोन से शासन करना पडा, ध्रुव के प्रत्यावर्तन के साथ ही पाल नरेश धर्मपाल ने कन्नौज पर कब्जा कर, वहा अपने अधीन चक्रायुध को राजा बना दिया।[7]

वत्सराज के बाद उसका पुत्र नागभट्ट द्वितीय (805-833) राजा बना, उसे शुरू में राष्ट्रकूट शासक गोविन्द तृतीय (793-814) ने पराजित किया था, लेकिन बाद में वह अपनी शक्ति को पुन: बढ़ा कर राष्ट्रकूटों से मालवा छीन लिया। तदानुसार उसने आन्ध्र, सिन्ध, विदर्भ और कलिंग के राजाओं को हरा कर अपने अधीन कर लिया। चक्रायुध को हरा कर कन्नौज पर विजय प्राप्त कर लिया। आगे बढ़कर उसने धर्मपाल को पराजित कर बलपुर्वक आनर्त, मालव, किरात, तुरुष्क, वत्स और मत्स्य के पर्वतीय दुर्गो को जीत लिया।[13] शाकम्भरी के चाहमानों ने कन्नोज के गुर्जर प्रतीहारों कि अधीनता स्वीकार कर ली।[14] उसने प्रतिहार साम्राज्य को गंगा के मैदान में आगे पाटलिपुत्र (बिहार) तक फैला दिया। आगे उसने पश्चिम में पुनः मुसलमानों को रोक दिया। उसने गुजरात में सोमनाथ के महान शिव मंदिर को पुनः बनवाया, जिसे सिंध से आये अरब हमलावरों ने नष्ट कर दिया था। कन्नौज, गुर्जर-प्रतिहार साम्राज्य का केंद्र बन गया, अपनी शक्ति के चरमोत्कर्ष (८३६-९१०) के दौरान अधिकतर उत्तरी भारत पर इनका अधिकार रहा।

८३३ ई० में नागभट्ट के जलसमाधी लेने के बाद[15], उसका पुत्र रामभद्र या राम गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का अगला राजा बना। रामभद्र ने सर्वोत्तम घोड़ो से सुसज्जित अपने सामन्तो के घुड़सवार सैना के बल पर अपने सारे विरोधियो को रोके रखा। हलांकि उसे पाल साम्राज्य के देवपाल से कड़ी चुनौतिया मिल रही थी। और वह गुर्जर प्रतीहारों सेकलिंजर क्षेत्र लेने मे सफल रहा।

गुर्जर-प्रतिहार वंश का चरमोत्कर्ष

रामभद्र के बाद उसका पुत्र मिहिरभोज या भोज प्रथम ने गुर्जर प्रतिहार की सत्ता संभाली। मिहिरभोज का शासनकाल प्रतिहार साम्राज्य के लिये स्वर्णकाल माना गया है। अरब लेखकों ने मिहिरभोज के काल को सम्पन्न काल [16][17] बताते हैं। मिहिरभोज के शासनकाल मे कन्नौज के राज्य का अधिक विस्तार हुआ। उसका राज्य उत्तर-पश्चिम में सतुलज, उत्तर में हिमालय की तराई, पूर्व में पाल साम्राज्य कि पश्चिमी सीमा, दक्षिण-पूर्व में बुन्देलखण्ड और वत्स की सीमा, दक्षिण-पश्चिम में सौराष्ट्र, तथा पश्चिम में राजस्थान के अधिकांश भाग में फैला हुआ था। इसी समय पालवंश का शासक देवपाल भी बड़ा यशस्वी था। अतः दोनो के बीच में कई घमासान युद्ध हुए। अन्त में इस पाल-प्रतिहार संघर्स में भोज कि विजय हुई।

दक्षिण की ओर मिहिरभोज के समय अमोघवर्ष और कृष्ण द्वितीय राष्ट्रकूट शासन कर रहे थे। अतः इस दौर में गुर्जर प्रतिहार-राष्ट्रकूट के बीच शान्ति ही रही, हालांकि वारतो संग्रहालय के एक खण्डित लेख से ज्ञात होता है कि अवन्ति पर अधिकार के लिये भोज और राष्ट्रकूट राजा कृष्ण द्वितीय (878-911 ई०) के बीच नर्मदा नदी के पास युद्ध हुआ था। जिसमें राष्ट्रकुटों को वापस लौटना पड़ा था।[18] अवन्ति पर गुर्जर प्रतिहारों का शासन भोज के कार्यकाल से महेन्द्रपाल द्वितीय के शासनकाल तक चलता रहा। मिहिर भोज के बाद उसका पुत्र महेन्द्रपाल प्रथम ई॰) नया राजा बना, इस दौर में साम्राज्य विस्तार तो रुक गया लेकिन उसके सभी क्षेत्र अधिकार में ही रहे। इस दौर में कला और साहित्य का बहुत विस्तार हुआ। महेन्द्रपाल ने राजशेखर को अपना राजकवि नियुक्त किया था। इसी दौरान "कर्पूरमंजरी" तथा संस्कृत नाटक "बालरामायण" का अभिनीत किया गया। गुर्जर-प्रतिहार साम्राज्य अब अपने उच्च शिखर को प्राप्त हो चुका था।

पतन

महेन्द्रपाल की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ, और राष्ट्रकुटों कि मदद से महिपाल का सौतेला भाई भोज द्वितीय (910-912) कन्नौज पर अधिकार कर लिया हलांकि यह अल्पकाल के लिये था, राष्ट्रकुटों के जाते ही महिपाल प्रथम (९१२-९४४ ई॰) ने भोज द्वितीय के शासन को उखाड़ फेंका। गुर्जर-प्रतिहारों की अस्थायी कमजोरी का फायदा उठा, साम्राज्य के कई सामंतवादियों विशेषकर मालवा के परमार, बुंदेलखंड के चन्देल, महाकोशल का कलचुरि, हरियाणा के तोमर और चौहान स्वतंत्र होने लगे। राष्ट्रकूट वंश के दक्षिणी भारतीय सम्राट इंद्र तृतीय (९९९-९२८ ई॰) ने ९१२ ई० में कन्नौज पर कब्जा कर लिया। यद्यपि गुर्जर प्रतिहारों ने शहर को पुनः प्राप्त कर लिया था, लेकिन उनकी स्थिति 10वीं सदी में कमजोर ही रही, पश्चिम से तुर्को के हमलों, दक्षिण से राष्ट्रकूट वंश के हमलें और पूर्व में पाल साम्राज्य की प्रगति इनके मुख्य कारण थे। गुर्जर-प्रतिहार राजस्थान का नियंत्रण अपने सामंतों के हाथ खो दिया और चंदेलो ने ९५० ई॰ के आसपास मध्य भारत के ग्वालियर के सामरिक किले पर कब्जा कर लिया। १०वीं शताब्दी के अंत तक, गुर्जर-प्रतिहार कन्नौज पर केन्द्रित एक छोटे से राज्य में सिमट कर रह गया। कन्नौज के अंतिम गुर्जर-प्रतिहार शासक यशपाल के १०३६ ई. में निधन के साथ ही इस साम्राज्य का अन्त हो गया।

शासन प्रबन्ध

शासन का प्रमुख राजा होता था। गुर्जर प्रतिहार राजा असीमित शक्ति के स्वामी थे। वे सामन्तों, प्रान्तीय प्रमुखो और न्यायधीशों कि नियुक्ति करते थे। चुकि राजा सामन्तो की सेना पर निर्भर होता था, अत: राजा कि मनमानी पर सामन्त रोक लगा सकते थे। युद्ध के समय सामन्त सैनिक सहायता देते थे और स्वयं सम्राट के साथ लड़ने जाते थे।

प्रशासनिक कार्यों में राजा की सहायता मंत्रिपरिषद करता था, जिसके दो अंग थे "बहिर उपस्थान" और "आभयन्तर उपस्थान"। बहिर उपस्थान में मंत्री, सेनानायक, महाप्रतिहार, महासामन्त, महापुरोहित, महाकवि, ज्योतिषी और सभी प्रमुख व्यक्ति सम्मलित रहते थे, जबकि आभयन्तरीय उपस्थान में राजा के चुने हुए विश्वासपात्र व्यक्ति ही सम्मिलित होते थे। मुख्यमंत्री को "महामंत्री" या "प्रधानमात्य" कहा जाता था।

प्रान्तीय शासन

गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य अनेक भागों में विभक्त था। ये भाग सामन्तों द्वारा शासित किये जाते थे। इनमें से मुख्य भागों के नाम थे:

- शाकम्भरी (सांभर) के चाहमान (चौहान)

- दिल्ली के तौमर

- मंडोर के गुर्जर प्रतिहार

- बुन्देलखण्ड के कलचुरि

- मालवा के परमार

- मेदपाट (मेवाड़) के गुहिल

- महोवा-कालिजंर के चन्देल

- सौराष्ट्र के चालुक्य

शेष उत्तरी भारत केन्द्रीय राजधानी कन्नौज से सीधे प्रशासित होता था। "मण्डल" जिला के बराबर होता था, अभिलेखों में कालिजंर, श्रीवस्ती, सौराष्ट्र तथा कौशाम्बी मण्डल के प्रमुख स्थान थे। "विषय" आधुनिक तहसील के बराबर थे, विषय से छोटे ग्रामों के समुह आते थे, जिसमें 84 ग्रामों के समुह को "चतुरशितिका" और 12 ग्रामों को "द्वादशक" कहते थे। दुर्गो कि व्यवस्था के 'कोट्टपाल' या बलाधिकृत' करते थे। व्यापार संबन्धी कर व्यवस्था मोर्यकालिन प्रतित होती है।

शिक्षा तथा साहित्य

शिक्षा

शिक्षा का प्रारंभ उपनयन संस्कार से होता था। उपनयन के पश्चात बालक को गुरुकुल भेजा जाता था। ब्राम्हण बालक को चौदह विद्याओं के साथ कर्मकाण्ड का अध्ययन कराया जाता था। क्षत्रिय बालक को बहत्तर कलाएं सिखाई जाती थी। किन्तु उसे अस्त्र-शस्त्र विद्या में निपुणता प्राप्त करना आपश्यक होता था। विद्यार्थी को गुरुकुल में ही रह कर विद्या अध्ययन करना होता था। यहाँ आवास और भोजन की व्यवस्था नि:शुल्क थी। अधिकांश अध्ययन मौखिक होता था।

बडी-बडी सभाओं में प्रश्नोत्तरों और शास्त्रार्थ के द्वारा विद्वानों कि योग्यता कि पहचान की जाती थी। विजेता को राजा की ओर से जयपत्र प्रदान किया जाता था, और जुलुस निकाल कर उसका सम्मान किया जाता था। इसके अलवा विद्वान गोष्ठियों में एकत्र हो कर साहित्यक चर्चा करते थे। पुर्व मध्यकाल में कान्यकुब्ज (कन्नौज) विद्या का सबसे बड़ा केन्द्र था। राजशेखर ने कन्नौज में कई गोष्ठियों का वर्णन किया है। राजशेखर ने "ब्रम्ह सभा" की भी चर्चा की हैं। ऐसी सभा उज्जैन और पाटलिपुत्र में हुआ करती थी। इस प्रकार की सभाएं कवियों कि परीक्षा के लिये उपयोगी होती थी। परीक्षा में उत्तीर्ण कवि को रथ और रेशमी वस्त्र से सम्मानित किया जाता था। उपर्युक्त वर्णन से प्रमाणित होता है कि सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भी उत्तर भारत से विद्या का का वातावरण समाप्त नहीं हुआ था। गुर्जर प्रतिहार शासक स्वयं विद्वान थे और वे विद्वानों को राज्याश्रय भी प्रदान करते थे।[19]

साहित्य

साहित्य के क्षेत्र में भिल्लमाल (भीनमाल) एक बड़ा केन्द्र था। यहाँ कई महान साहित्यकार हुए। इनमें "शिशुपालवध" के रचयिता माघ का नाम सर्वप्रथम है। माघ के वंश में सौ वर्षो तक कविता होती रही और संस्कृत और प्राकृत में कई ग्रंथ रचे गये। विद्वानो ने उसकी तुलना कालिदास, भारवि, तथा दण्डित से की है। माघ के ही समकालिन जैन कवि हरिभद्र सूरि हुए। उनका रचित ग्रंथ "धुर्तापाख्यान", हिन्दू धर्म का बड़ा आलोचक था। इनका सबसे प्रशिध्द प्राकृत ग्रंथ "समराइच्चकहा" है। हरिभद्र के शिष्य उद्योतन सूरि ने ७७८ ई० में जालोन में "कुवलयमाला" की रचना की।

भोज प्रथम के दरबार में भट्ट धनेक का पुत्र वालादित्य रहता था। जिसने ग्वालियर प्रशस्ति जैसे प्रशिध्द ग्रंथ की रचना की थी। इस काल के कवियों में राजशेखर कि प्रशिध्दि सबसे अधिक थी। उसकी अनेक कृतियाँ आज भी उपलब्ध है। कवि और नाटककार राजशेखर सम्राट महेन्द्रपाल प्रथम का गुरु था। राजशेखर बालकवि से कवि और फिर कवि से राजकवि के पद से प्रतिष्ठित हुआ। इसी दौरान "कर्पूरमंजरी" तथा संस्कृत नाटक "बालरामायण" का अभिनीत किया गया।

इससे पता चलता है कि प्रतिहार काल में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों भाषाओं में साहित्य कि रचना हुई। किन्तु प्राकृत दिनो-दिन कम होती गई और उसकी जगह अपभ्रंश लेती रही। ब्राम्हणों की तुलना में जैनों द्वार रचित साहित्यों कि अधिकता हैं। जिसका कारण जैन ग्रंथों का भण्डार में सुरक्षित बच जाना जबकि ब्राम्हण ग्रंथो का नष्ट हो जाना हो सकता है।

धर्म और दर्शन

भारतीय संस्कृति धर्ममय है, और इस प्रकार गुर्जर प्रतिहारों का धर्ममय होना कोई नई बात नहीं है। पूरे समाज में हिन्दू धर्म के ही कई मान्यताओं के मानने वाले थे लेकिन सभी में एक सहुष्णता की भावना मौजुद थी। समाज में वैष्णव और शैव दोनों मत के लोग थे। गुर्जर प्रतिहार राजवंश में प्रत्येक राजा अपने ईष्टदेव बदलते रहते थे। भोज प्रथम के भगवती के उपासक होते हुए भी उन्होंने विष्णु का मंदिर बनवाया था। और महेन्द्रपाल के शैव मतानुयायी होते हुए भी वट-दक्षिणी देवी के लियी दान दिया था

गुर्जर प्रतिहार काल का मुख्य धर्म पौराणिक हिन्दू धर्म था, जिसमें कर्मों के अनुसार पुनर्जन्म का सिद्धान्त का गहारा असर था। विष्णु के अवतारों कि पुजा की जाती थी। और उनके कई मन्दिर बनवाये गये थे। कन्नौज में चतुर्भुज विष्णु और विराट विष्णु के अत्यन्त सुंदर प्रतिमाएं प्रतिष्ठित थी। कन्नौज के सम्राट वत्सराज, महेन्द्रपाल द्वतीय, और त्रिलोचनपाल शिव के उपासक थे। उज्जैन में महाकाल का प्रशिद्ध मंदिर था। बुन्देलखंड़ में अनेक शिव मन्दिर बनवाये गये थे।

साहित्य और अभिलेखों से धर्म की काफी लोकप्रियता जान पडती है। ग्रहण, श्राद्ध, जातकर्म, नामकरण, संक्रान्ति, अक्षय तृतीया, इत्यादि अवसरों पर लोगगंगा, यमुना अथवा संगम (प्रयाग) पर स्नान कर दान देते थे। धर्माथ हेतु दिये गये भुमि या गांव पर कोई कर नहीं लगाया जाता था।

पवित्र स्थलों में तीर्थयात्रा करना सामान्य था। तत्कालिन सहित्यों में दस प्रमुख तीर्थों का वर्णन मिलता है। जिसमें गया, वाराणसी, हरिद्वार, पुष्कर, प्रभास, नैमिषक्षेत्र केदार, कुरुक्षेत्र, उज्जयिनी तथा प्रयाग आदि थे। नदियों को प्राकृतिक या दैवतीर्थ होने के कारण अत्यन्त पवित्र माना जाता था। सभी नदियों में गंगाको सबसे अधिक पवित्र मान जाता था।

बौद्ध धर्म

गुर्जर प्रतीहारकालिन उत्तरभारत में बौद्धधर्म का प्रभाव समाप्त था। पश्चिम कि ओर सिन्ध प्रदेश में और पूर्व में दिशा में बिहार और बंगाल में स्थिति संतोषजनक थी। जिसका मुख्य कारण था, गुप्तकाल के दौरान ब्राम्हण मतावलम्बियों ने बौद्धधर्म के अधिकांश सिद्धान्त अपना कर बुद्ध को भगवान विष्णु काअवतार मान लिया था।

जैन धर्म

बौद्ध धर्म कि तुलना में जैन धर्म ज्यादा सक्रिय था। मध्यदेश, अनेक जैन आचार्यों का कार्यस्थल रहा था। वप्पभट्ट सुरि को नागभट्ट द्वितीय का अध्यात्मिक गुरु माना गया है। फिर भी यह यहाँ जेजाकभुक्ति (बुन्देलखंड़) और ग्वालियर क्षेत्र तक में ही सिमित रह गया था। लेकिन पश्चिमी भारत के राजस्थान, गुजरात, मालवा और सौराष्ट्र जैनधर्म के विख्यात केन्द्र थे, जिसका श्रेय हरिभद्र सूरि जैसे जैन साधुओं को जाता है। हरिभद्र ने विद्वानों और सामान्यजन के लिये अनेक ग्रन्थों कि रचना की। गुर्जर राजाओं ने जैनों के साथ उदारता का व्यवहार किया। नागभट्ट द्वितीय ने ग्वालियर में जैन मन्दिर भी बनवाया था।

प्रतिहारकालीन स्थापत्यकला

गुर्जर-प्रतिहार कला के अवशेष हरियाणा और मध्यभारत के एक विशाल क्षेत्र में देखे जा सकते हैं। इस युग में प्रतीहारों द्वारा निर्मित मंदिर स्थापत्य और कला की सबसे बड़ी विशेषता इसकी अलंकरण शैली है। इसी दौरान राजस्थानी स्थापत्य शैली का जन्म हुआ। जिसमें सज्जा और निर्माण शैली का पुर्ण समन्वय देखने को मिलता है। अपने पुर्ण विकसित रूप में प्रतिहार मन्दिरों में मुखमण्ड़प, अन्तराल, और गर्भग्रह के अतरिक्त अत्यधिक अल्ंकृत अधिष्ठान, जंघा और शिखर होते थे। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में बटेश्वर हिन्दू मंदिर इसी साम्राज्य काल के दौरान बनाया गया था।[21] कालान्तर में स्थापत्यकला की इस विधा को चन्देलों, परमारों, कच्छपघातों, तथा अन्य क्षेत्रीय राजवंशों ने अपनाया। लेकिन चन्देलों ने इस शैली को पूर्णता प्रदान की, जिसमें खजुराहो स्मारक समूह प्रशिद्ध है।[22]

शानदार प्रयास

ReplyDelete